Chapter 3

(17世紀)

In March 1990, university students and civic groups converged at Taipei’s Chiang Kai-shek Memorial Hall to protest that—even after martial law ended—presidential elections were still determined by so-called “eternal legislators.” The demonstration later became known as the March Student Movement, or Wild Lily Movement.

(Taiwan Shinsheng Daily / Academia Historica)

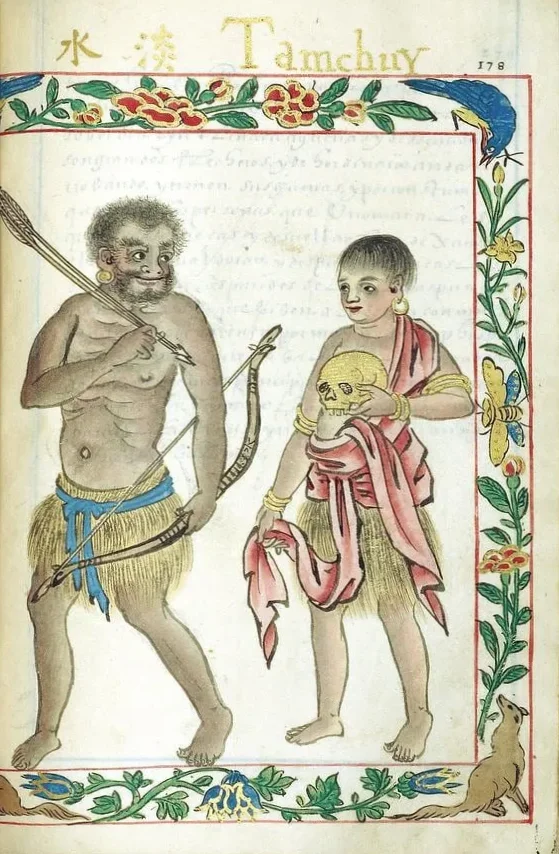

福爾摩沙島,神派我(甘治士)來傳基督福音的地方⋯⋯他們沒有國王、領主或首領。他們並沒有和平相處,村落之間總是爭戰不斷。島上有很多條美麗河流,漁產豐富,有大量的鹿、野豬、野羊、野兔、兔子,以及山鷸、鷓鴣、斑鳩和其他鳥類。島上也有一種大型動物,像牛或馬那麼大,長有很粗且分岔的角。⋯⋯

“

”

On March 23, 1996, when many people in Taiwan walked into polling stations, they may have felt that they were making history. That day marked the island’s first direct presidential election, with over 10 million people venturing out to cast their votes.International media from around the world arrived, drawn by curiosity about this seemingly improbable emerging democratic nation.

而17世紀前的島嶼,仍屬於島上不同部落的原住民族。

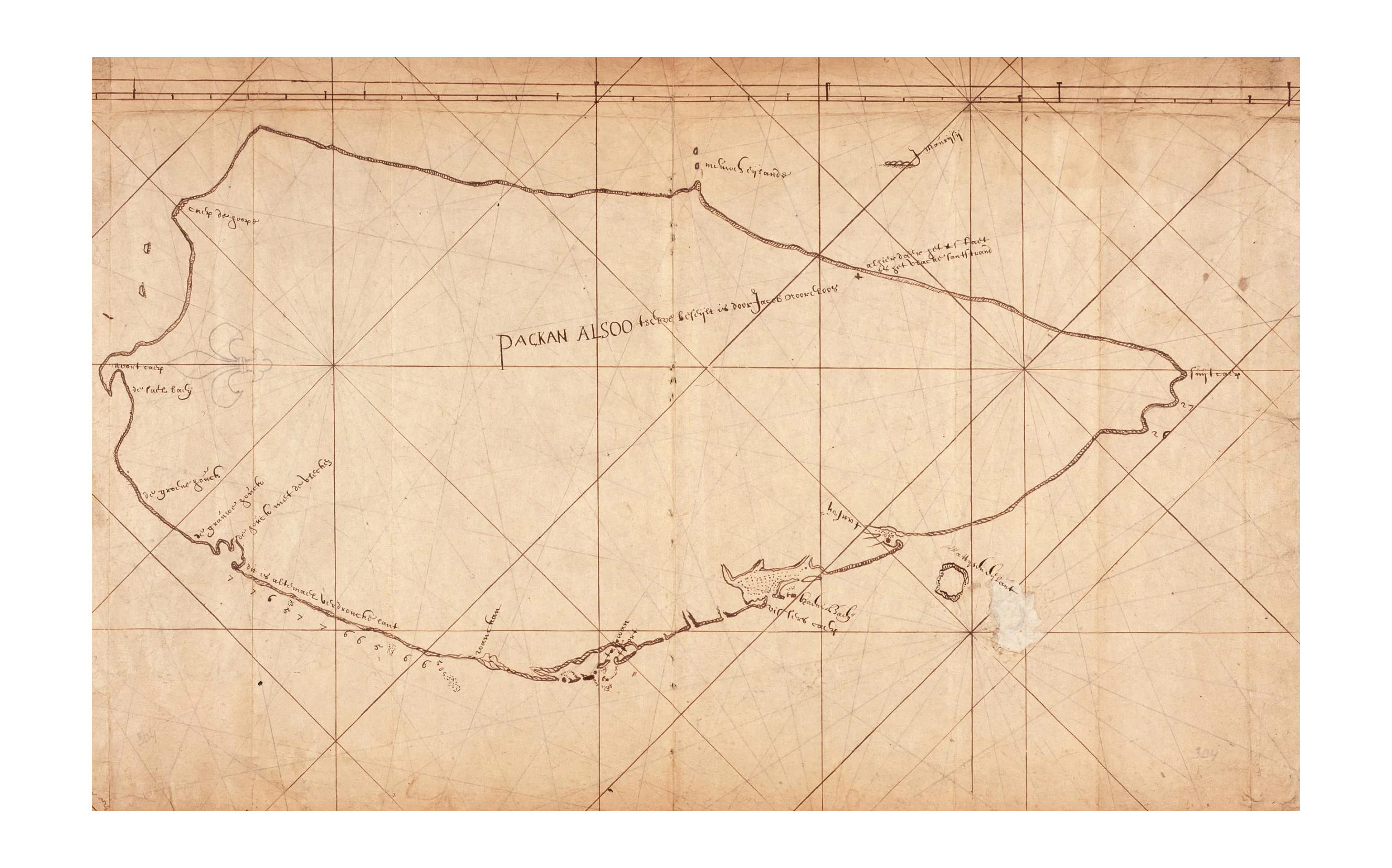

根據這些文字史料,世界認識臺灣的開始約莫自17世紀起算。當時、甚至更早之前的世界和臺灣,又分別是什麼樣子呢?

當時全世界的人口,不到21世紀的十分之一;當時地球上最快速的交通工具,只有帆船和馬匹。日出而作、日落而息,許多人終其一生不曾離開所出生的村莊,許多地方,甚至未曾出現「國家」的概念。

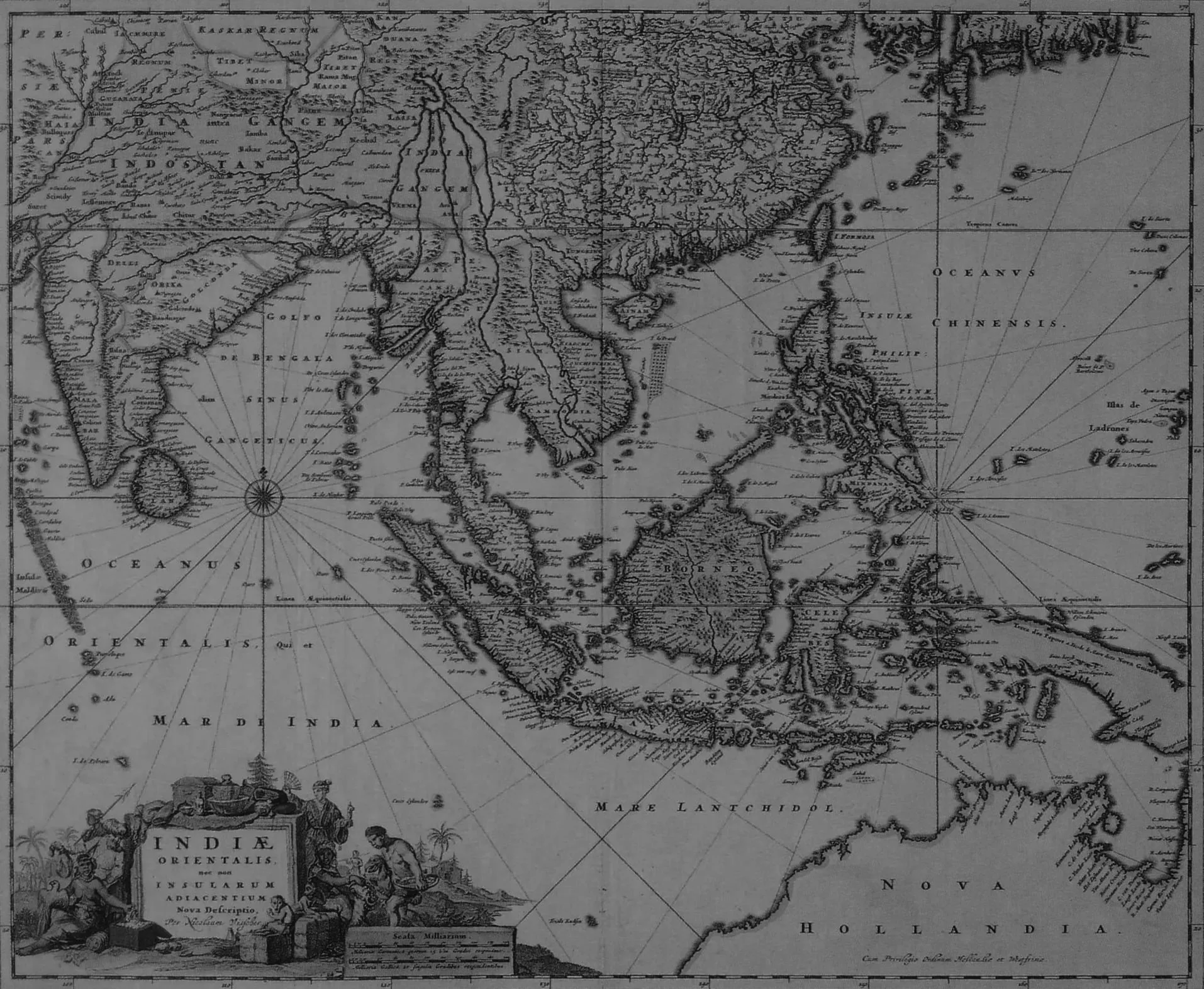

若將世界地圖的閱讀尺度聚焦於歐亞之間,16至17世紀之際,從歐洲通往東方的道路,仍由強盛的伊斯蘭帝國所掌控,宗教改革的影響持續在歐洲發酵。如此局勢隨著《東印度水路誌》於16世紀末的完成,開始產生變化——受到西班牙、葡萄牙壟斷百年的航海知識,終於能夠廣為傳播。巨型帆船搭載著人們對冒險與財富的渴望,航向遠方,帶動資源與文化的交流,也向美洲及東南亞帶去無情的殖民戰火。

《東印度水路誌》由荷蘭人林斯霍登所撰寫,書中那充滿奇貨、冒險與異教徒的遠方,被航行歸來致富的水手們一一證實。(Jan Huygen van Linschoten / Open Data / 國立臺灣歷史博物館)

視角聚焦至東亞,國祚延續二百多年的明帝國,當時正面臨內憂外患,東北關外的女真人與東南沿海的倭寇,令帝國軍隊疲於奔命。與日本豐臣軍在朝鮮半島的一場酣戰,更劇烈加重了財政負擔。即使如此,明帝國仍試圖維繫在東亞海域的天朝秩序,艱難地支撐著泱泱大國的尊嚴。

16世紀末,大明帝國及其藩屬國朝鮮國聯軍,與日本豐臣政權爆發戰爭,為時超過6年,戰役期間東亞海域秩序動盪。(卞璞 / Public Domain / 韓國陸軍學院陸軍博物館)

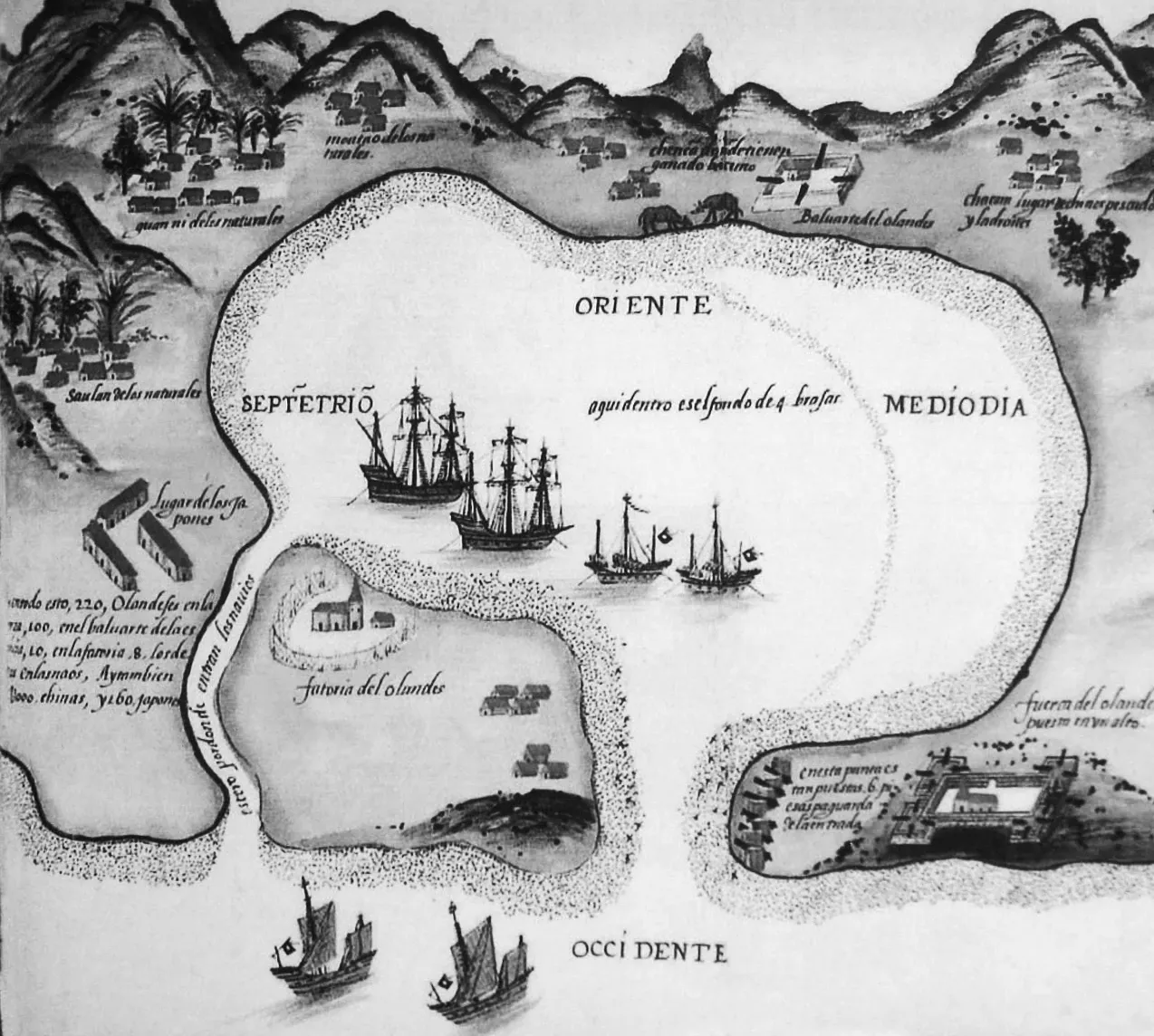

臺江內海波瀾未興,遠在海外那些看似與其無關的人事物,卻牽動著它的命運。隨著外來者的到來,臺灣被捲入了周邊諸多勢力的競爭之中,曾經與世無爭的島嶼,轉眼變為舉世競逐之要地。

1

Under the Shadow of Empire

On August 23, 1958, the Chinese Communist forces bombarded Kinmen, prompting civilians and military personnel to launch a movement supporting the front lines.

(Collection of the Taiwan Film and Audiovisual Institute / Open Museum)

Yet, the presidential election was not simply a tale of triumph and jubilation. On the eve of the 1996 election, the specter of war loomed over the Taiwan Strait.

In July 1995, Lee Teng-hui—then the incumbent president—visited the United States and delivered a speech entitled “Always in My Heart” at his alma mater, Cornell University, where he elaborated on Taiwan’s evolving democratic journey. The People’s Republic of China (PRC)—which has long sought to annex Taiwan since it defeated the Kuomintang during the Chinese Civil War in 1949, prompting the latter to flee to the island—responded vehemently by launching a series of military exercises near the Taiwan Strait.A year before the incident, a best-selling book titled The August of Leap Year 1995 had swept through Taiwanese society.

The book detailed a hypothetical plan and process for a Chinese Communist invasion of Taiwan. According to the author, the Chinese Communist Party (CCP) had long planted operatives in Taiwan, waiting for the day of the presidential election—dubbed "T-Day Zero Hour"—to initiate a coordinated coup from both inside and out, seizing control of Taiwan in one fell swoop.

進入17世紀時,明帝國以「朝貢制度」主導著亞洲海域的龐大市場。相對於「合法」貿易體制,由日本人與閩浙華人構成的倭寇群體,以海盜之姿縱橫海上,走私經濟極為盛行。而這群倭寇便是未取得許可的歐洲人來到亞洲時,重要的貿易對象之一。

當時,為了得到香料而陸續前往亞洲的歐洲國家,包含葡萄牙、西班牙、荷蘭等。葡萄牙人據有麻六甲與澳門,西班牙人以呂宋馬尼拉為根據地,荷蘭人則組成「荷蘭東印度公司」,在爪哇島巴達維亞與日本平戶取得據點。

這些歐洲國家的競逐關係,並不僅止於商業利益,荷蘭在西班牙的統治之下渴望著獨立,彼此之間的緊張關係,最終改變了亞洲的歷史。

16世紀初,歐洲國家漸漸在亞洲插旗、擴散勢力。其競逐關係並不僅止於商業利益,荷蘭在西班牙的統治之下渴望著獨立,彼此之間的緊張關係,最終改變了亞洲的歷史。

葡萄牙、西班牙與荷蘭的遠東競逐

葡萄牙

西班牙

整合後的葡西

荷蘭 (VOC)

葡萄牙

西班牙

整合後的葡西

荷蘭 (VOC)

往返日本、中國、呂宋等地之間的航線,臺灣當屬必經的海上樞紐,這些海上過客,在臺灣島周邊自去自來,島上原住民也已逐漸習慣,若來者良善,尚可互相交易往來,若遇海盜上岸劫掠,則與之拚鬥或遷徙躲避,如此經年。

但到了17世紀,原住民驚訝地發現,這次從海上來的人們居然開始佔地築城,似乎不打算輕易離去了。

2

Divided Stances,

Contested Memories

Contested Memories

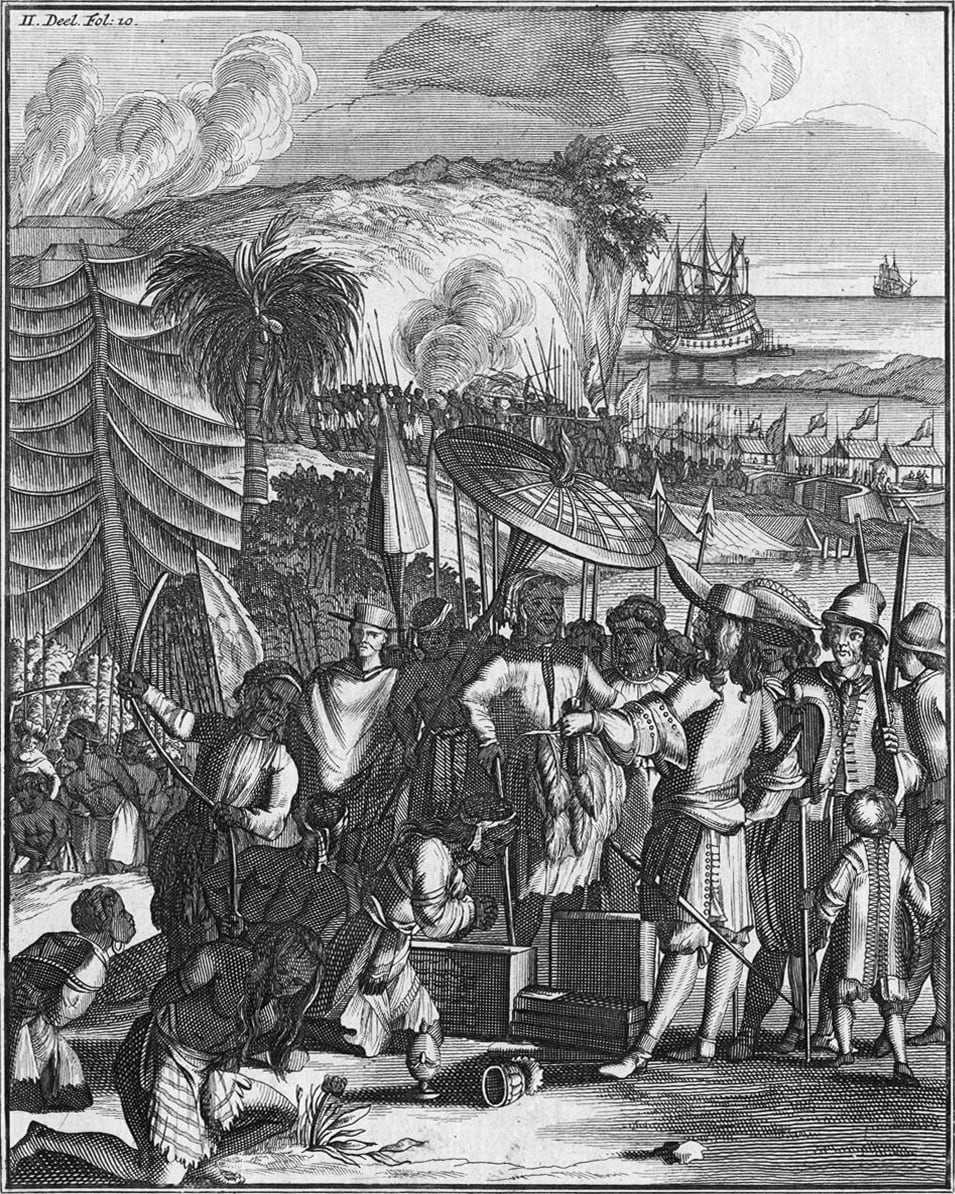

由荷蘭人繪製的版畫,描繪日本船長濱田彌兵衛挾持荷蘭東印度公司臺灣長官努易茲的情景。

The 1996 election also revealed deep divisions within Taiwanese society.

同時,警戒著荷蘭人的西班牙人,則在1626年跟進,於北臺灣雞籠、淡水先後築城,籌劃貿易、並於北臺灣及日本、福州傳揚天主教信仰。

對於初來乍到的歐洲人,島上原住民並未望風披靡。他們或試圖以村社原有的文化去認知外來勢力,或巧妙地運用外交手段與之周旋。

在淡水河北岸的林仔社人,曾接納西班牙人於1632年在村社中,建設玫瑰聖母堂。聖像安座的那天,林仔社人徹夜歡歌載舞,落成後社童也經常到教堂圍觀彌撒、聆聽讚曲,被西班牙人視為佈道工作的成功。

然而,當西班牙人決定也到林仔社人的宿敵八里坌人的村落建立教堂時,林仔社人率眾襲殺神父,棄村潛逃。面對如此行動,西班牙人強烈批評林仔社人野蠻地背棄了信仰;但對林仔社人來說,擁抱教堂實為「獲得西班牙人力量」的象徵,他們自然無法接受西班牙人將此力量「分享」到敵隊村社去。

在1627年夏季,新港社頭目理加(Dika)率領新港社人與漢人通事等共16人,由船長濱田彌兵衛引薦前往日本。他們成功抵達江戶晉見幕府將軍德川家光,並被日方尊稱為「福爾摩沙之王」。一番會談之後,理加主張將土地獻給德川將軍,以換取對荷蘭的抗衡;德川則回贈了銀條布匹等禮物,但並未接受獻地。新港社人「遠交近攻」的計畫,自然不受荷蘭人待見。

翌年理加一行人返抵大員時,便被荷蘭臺灣長官努易茲(Pieter Nuyts)下令捉拿,所有來自將軍的禮物也被沒收。

濱田彌兵衛將努易茲的行徑,視為對德川將軍的不敬,憤而向荷蘭人拔刀,在談判中綁架了努易茲,德川幕府亦勒令停止荷蘭在日本貿易基地的活動,對剛剛站穩腳步的荷蘭人打擊甚大。

最終,荷蘭聯合東印度公司巴達維亞總部權衡利弊,決定將努易茲撤職並遣送予幕府監禁,以種種賠罪換取日方原諒。「濱田彌兵衛事件」展現了島上原住民的外交手腕,理加則在事件之後持續擔任新港社頭目,直到1650年去世為止。

3

A History of Bitterness

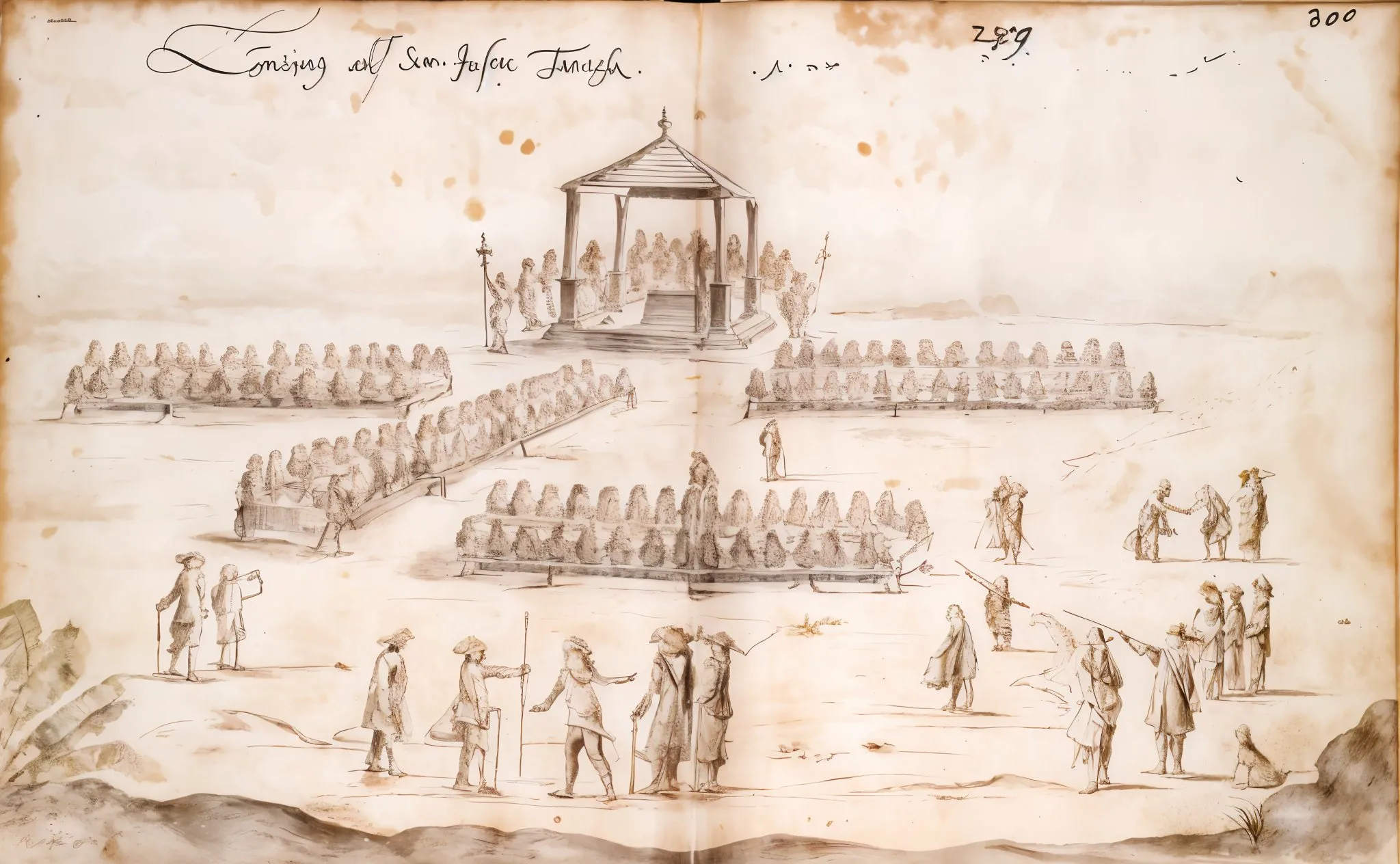

身兼荷蘭聯合東印度公司傭兵與土地測量師的Caspar Schmalkalden,以圖畫記下了1648年的「地方會議」(Landdag),一年一度盛大召開。

In 1964, the same year that Peng Ming-min published the “Declaration of Formosan Self-Salvation,” the exiled Taiwanese intellectual Wang Yu-de, living in Japan, published the book Taiwan: A History of Bitterness in Japanese. This book was not published in Taiwan until many years later, but it had already been translated and circulated privately, as it resonated deeply with many Taiwanese exiles who shared his experience of displacement.

Bitterness and misery, tears and sweat—in those repressive times, such narratives often became the primary framework for understanding Taiwan's history. But, is Taiwan's history solely one of suffering?

As the era of openness unfolded, it became increasingly evident that, while Taiwan’s past is indelibly marked by prolonged hardship, its people also have ventured into new territories, pursued their dreams, fought with courage, and even in darkness, found laughter and hope to hold.

同時期來到臺灣的兩群歐洲人,最終卻有了截然不同的發展。對臺灣而言,荷蘭人趕走了西班牙人是政權的迭代;對荷蘭人而言,則是在漫漫獨立戰爭中,所贏得的一場重要戰役。

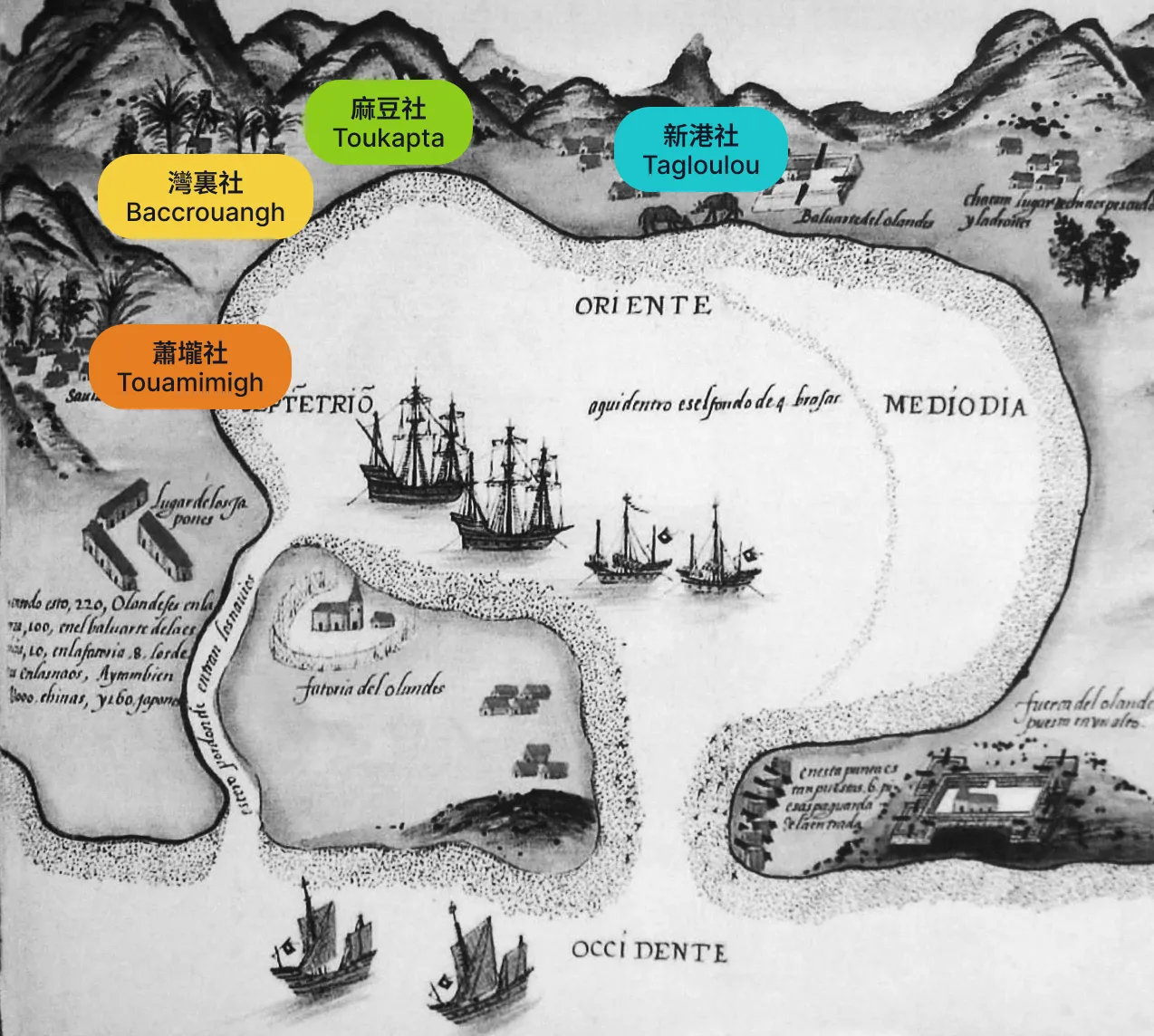

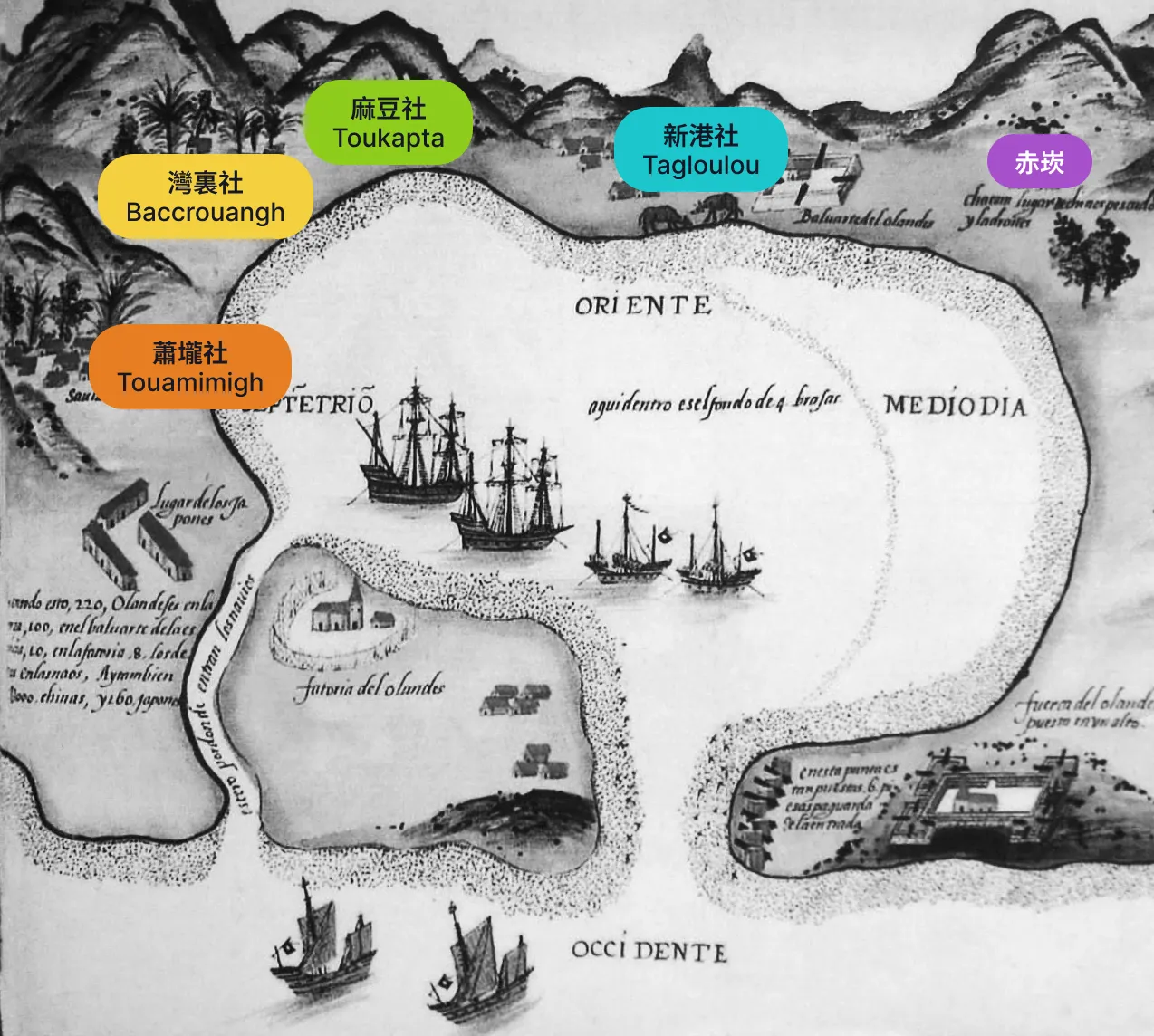

回溯荷蘭人抵臺灣之初也曾遭遇層層挑戰。1629年6月,一支搜捕漢人海盜的荷蘭軍隊深入麻豆社,竟在回程渡溪時遭村社聯手蒙騙,63名精銳士兵被殲滅在湍急的灣裏溪中,是為「麻豆社事件」,重挫了荷蘭人在臺灣的威信。

1627年的濱田彌兵衛事件與1629年的麻豆社事件,導致日荷貿易一度凍結,危及公司經營臺灣的出發點。然而,靠著公司在香料群島的獲利支撐,在臺灣的荷蘭人總算迎來轉機。

由日本人所繪製,描繪日本船長濱田彌兵衛挾持荷蘭東印度公司臺灣長官努易茲的情景。

1630年代,日本幕府為了杜絕天主教在日本傳播,下令禁止西班牙人、葡萄牙人往來日本,甚至禁止日本人出航。信奉新教的荷蘭人因此得利,成為唯一能夠前往日本貿易的歐洲勢力,臺灣作為中繼轉運站的地位,也變得更加重要。

1630年起,荷蘭聯合東印度公司向臺灣據點投入大量資源,築起氣勢非凡的海上城堡「熱蘭遮城」(Zeelandia),有鑒於麻豆社事件為荷蘭所帶來的重創,足以鎮壓原住民、重申公司威信的兵力,也陸續抵達。

1635年底,將近500人的荷蘭大軍報復性地攻打麻豆社,又逢天花在村社間肆虐,麻豆社的戰士染疫過半,幾乎無力阻止,社人只能四處逃竄,17世紀南臺灣的第一大社,在荷蘭人的槍火下宣告臣服。

有了武力加持,荷蘭人進而出兵消滅高屏外海小琉球島上的原住民,將小琉球島化為大員港的後備外港,更數度率領西拉雅村社組成聯軍,北上攻打中臺灣的虎尾壠社群(又稱華武壠社,Favorlang)。一方面擴張草地獵場,來滿足蓬勃發展的鹿皮貿易,一方面透過征伐行動,讓歸順的勇士們得到獵首的機會。

跟著荷蘭軍隊屢戰屢勝,促使原住民有了接受基督教的現實動機。

如1637年10月,荷蘭人率領村社聯軍擊敗虎尾壠人後,原先最為抗拒荷蘭人的麻豆人與蕭壠人,竟主動向牧師表示願意毀棄偶像,皈依基督。或許在他們心目中,敬拜「戰神基督」比舊神更能帶來勝利的保證。

年輕戰士改宗的同時,舊社會的信仰亦面臨打壓。

1641年底,200多名西拉雅女巫、尪姨被流放到諸羅山社,受洗過的小社童則被留在教會生活,學習外文與基督教儀式,西拉雅人的傳統秩序與文化,在此過程中大受衝擊,卻也因此留下「西拉雅語聖經(馬太福音)」等珍貴原住民文獻。

1648年,在一年一度盛大召開的「地方會議」中,一百多位來自臺灣各地的村社長老,齊聚位於赤崁的公司大庭園,聆聽荷蘭臺灣長官宣布政策.並授予象徵長老權力的藤仗,顯示荷蘭人與臺灣原住民村社的治理關係,已臻至成熟。

第一個治理範圍跨及全臺南北各區域的政權,儼然成形。

除了歐洲人、日本人與「唐人」(當時慣稱在海外活動的華人為唐人)之外,航海時代尚有許多不同民族出身的人們,在臺灣留下了他們的生命足跡。

例如,臺灣民間傳說有許多烏鬼井、烏鬼埔等地名,所謂「烏鬼」並不是指如今俗稱為黑人的非洲人種,而是指膚色較深的東南亞人。如西班牙人帶到雞籠的菲律賓卡加延人、邦板牙人;荷蘭人帶到大員的班達島人、爪哇人、廣南人、孟加拉人等。他們多以奴隸身分來到臺灣,充當傭兵與工人。

販奴給荷蘭聯合東印度公司的印度王公。在對外征戰期間,荷蘭聯合東印度公司會將戰爭或海上私掠中俘獲的人口貶為奴隸。(Wouter Schouten / public domain / Wikimedia Commons)

「烏鬼」人數雖少,卻穿梭於不少 17 世紀臺灣歷史的重要場景。

荷蘭人曾有數以百計的東南亞奴隸,來到臺灣參與熱蘭遮城的興建過程,也經歷被鄭氏大軍圍攻時的槍林彈雨。其中一支「烏鬼傭兵槍隊」,在荷蘭人投降後為鄭氏集團接收,在鄭經時代將其擴充為護衛鎮。

臺灣沿海原住民的血脈,亦在歷史洪流中向世界擴散。1636年,小琉球島遭荷蘭人強制淨空後,島上倖存居民被發配為奴,包含上百名幼童由西拉雅人或荷蘭家庭收養,有些男童日後成為荷蘭聯合東印度公司的船員或士兵,女童則嫁給駐臺的荷蘭人。

為了壟斷班達群島的肉豆蔻生產,荷蘭聯合東印度公司曾在1621年攻擊、屠殺當地原住民,並將倖存者遷徙、收編為奴隸。而被屠殺的小琉球原住民,也正是在相似的脈絡下,面臨了遷徙滅族的命運。

荷蘭人與臺灣人通婚的知名案例,當屬任內風波不斷的荷蘭臺灣長官努易茲。

他曾與一名新港社女子Poeloehee相好,將沒收自頭目理加的日本銀冠,作為定情禮物轉送給她,還依循西拉雅走婚習俗,入夜留宿其居處,天亮時才離去。

根據荷蘭聯合東印度公司婚姻登記簿的統計,前後曾有6、70名臺灣人與荷蘭人通婚,但依照公司規定,無論是西拉雅或小琉球族裔,與荷蘭人通婚者及其混血後代,最後都必須隨公司撤離臺灣,往巴達維亞或阿姆斯特丹展開異鄉生活。