Chapter 3

海洋競逐的年代

(17世紀)

1599年荷蘭遠征東印度,證明香料貿易路線的確可行,由此促成東印度公司於1602年的成立。

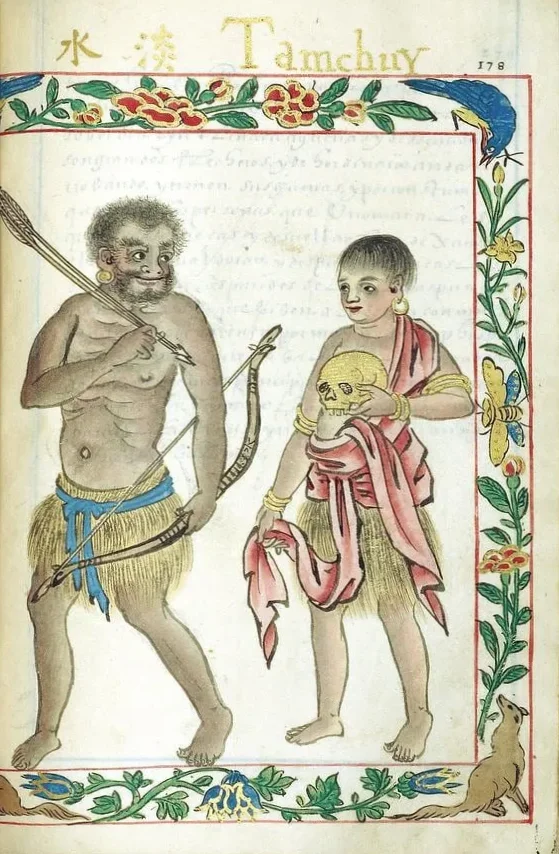

福爾摩沙島,神派我(甘治士)來傳基督福音的地方⋯⋯他們沒有國王、領主或首領。他們並沒有和平相處,村落之間總是爭戰不斷。島上有很多條美麗河流,漁產豐富,有大量的鹿、野豬、野羊、野兔、兔子,以及山鷸、鷓鴣、斑鳩和其他鳥類。島上也有一種大型動物,像牛或馬那麼大,長有很粗且分岔的角。⋯⋯

“

”

泱泱大海中,被洪水沖去的口述傳說需要時間細究拾回,渡海而來的文字史料,於是成為目前研究早期臺灣史的重要依據。不論是來自17世紀初明帝國陳第所撰寫的〈東番記〉、或是引文中來自荷蘭人甘治士牧師的敘述,皆不約而同地描繪了彼時島上的所見風情。

而17世紀前的島嶼,仍屬於島上不同部落的原住民族。

根據這些文字史料,世界認識臺灣的開始約莫自17世紀起算。當時、甚至更早之前的世界和臺灣,又分別是什麼樣子呢?

當時全世界的人口,不到21世紀的十分之一;當時地球上最快速的交通工具,只有帆船和馬匹。日出而作、日落而息,許多人終其一生不曾離開所出生的村莊,許多地方,甚至未曾出現「國家」的概念。

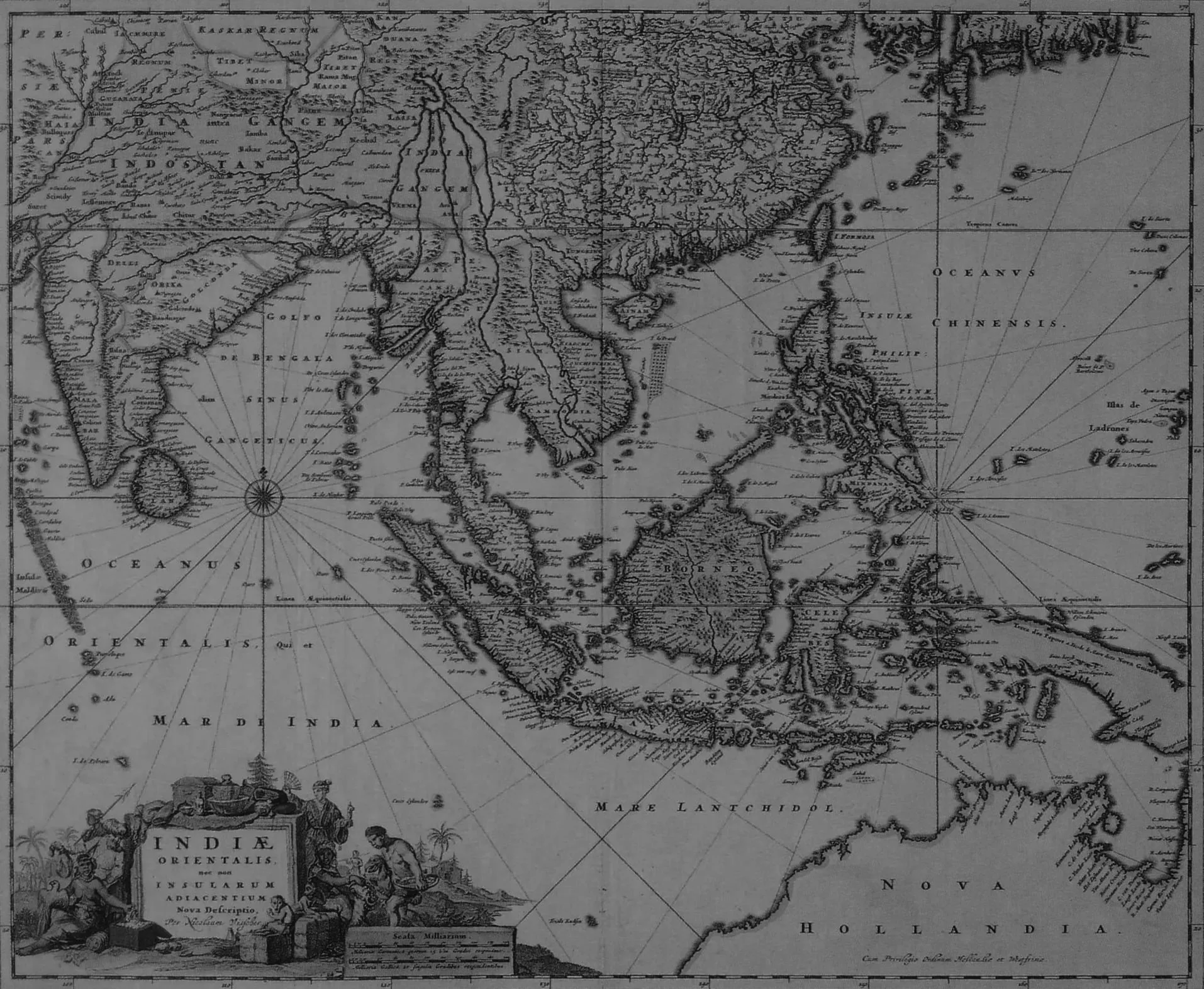

若將世界地圖的閱讀尺度聚焦於歐亞之間,16至17世紀之際,從歐洲通往東方的道路,仍由強盛的伊斯蘭帝國所掌控,宗教改革的影響持續在歐洲發酵。如此局勢隨著《東印度水路誌》於16世紀末的完成,開始產生變化——受到西班牙、葡萄牙壟斷百年的航海知識,終於能夠廣為傳播。巨型帆船搭載著人們對冒險與財富的渴望,航向遠方,帶動資源與文化的交流,也向美洲及東南亞帶去無情的殖民戰火。

《東印度水路誌》由荷蘭人林斯霍登所撰寫,書中那充滿奇貨、冒險與異教徒的遠方,被航行歸來致富的水手們一一證實。(Jan Huygen van Linschoten / Open Data / 國立臺灣歷史博物館)

視角聚焦至東亞,國祚延續二百多年的明帝國,當時正面臨內憂外患,東北關外的女真人與東南沿海的倭寇,令帝國軍隊疲於奔命。與日本豐臣軍在朝鮮半島的一場酣戰,更劇烈加重了財政負擔。即使如此,明帝國仍試圖維繫在東亞海域的天朝秩序,艱難地支撐著泱泱大國的尊嚴。

16世紀末,大明帝國及其藩屬國朝鮮國聯軍,與日本豐臣政權爆發戰爭,為時超過6年,戰役期間東亞海域秩序動盪。(卞璞 / Public Domain / 韓國陸軍學院陸軍博物館)

臺江內海波瀾未興,遠在海外那些看似與其無關的人事物,卻牽動著它的命運。隨著外來者的到來,臺灣被捲入了周邊諸多勢力的競爭之中,曾經與世無爭的島嶼,轉眼變為舉世競逐之要地。

1

當世界航向這座島嶼

蓋倫帆船在16世紀至18世紀為歐洲國家所用,圖像描繪荷蘭與西班牙的海戰場景,隱喻荷蘭戰勝西班牙。

16世紀以降,航經臺灣周邊的外來者寫下多樣紀錄及文獻,如今是想像早期臺灣歷史風貌的重要依據。

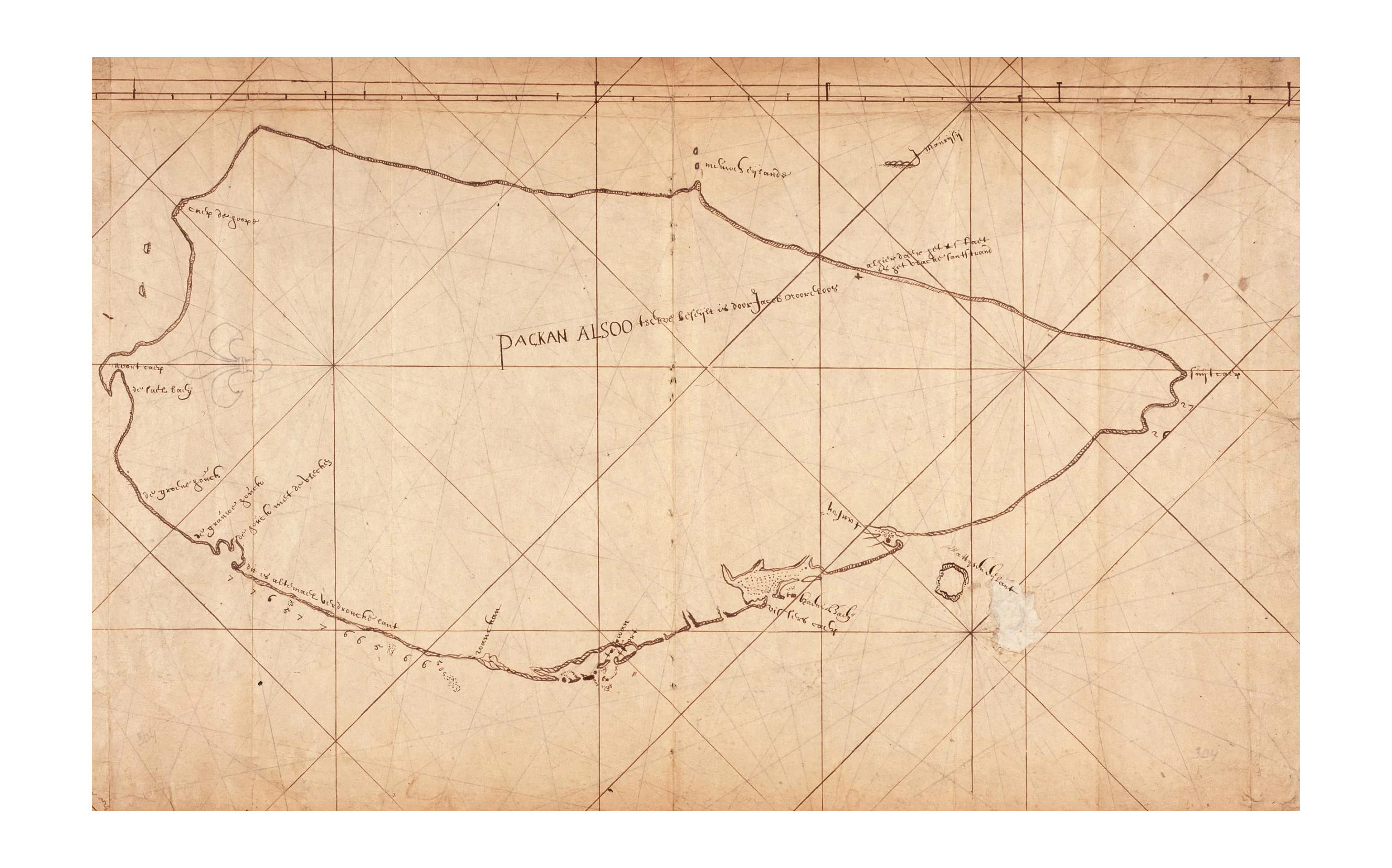

大小琉球(Lequio、Lequio maior、Lequio minor)、福爾摩莎(Fermosa)、艾爾摩莎(Isla Hermosa)、北港(Packan)或東番,都曾是外界用來指涉臺灣全島的名稱。1620年代以後由於頻繁使用,臺江內海一帶的地名「臺灣」(大員),逐漸擴展為整座島嶼的稱呼。

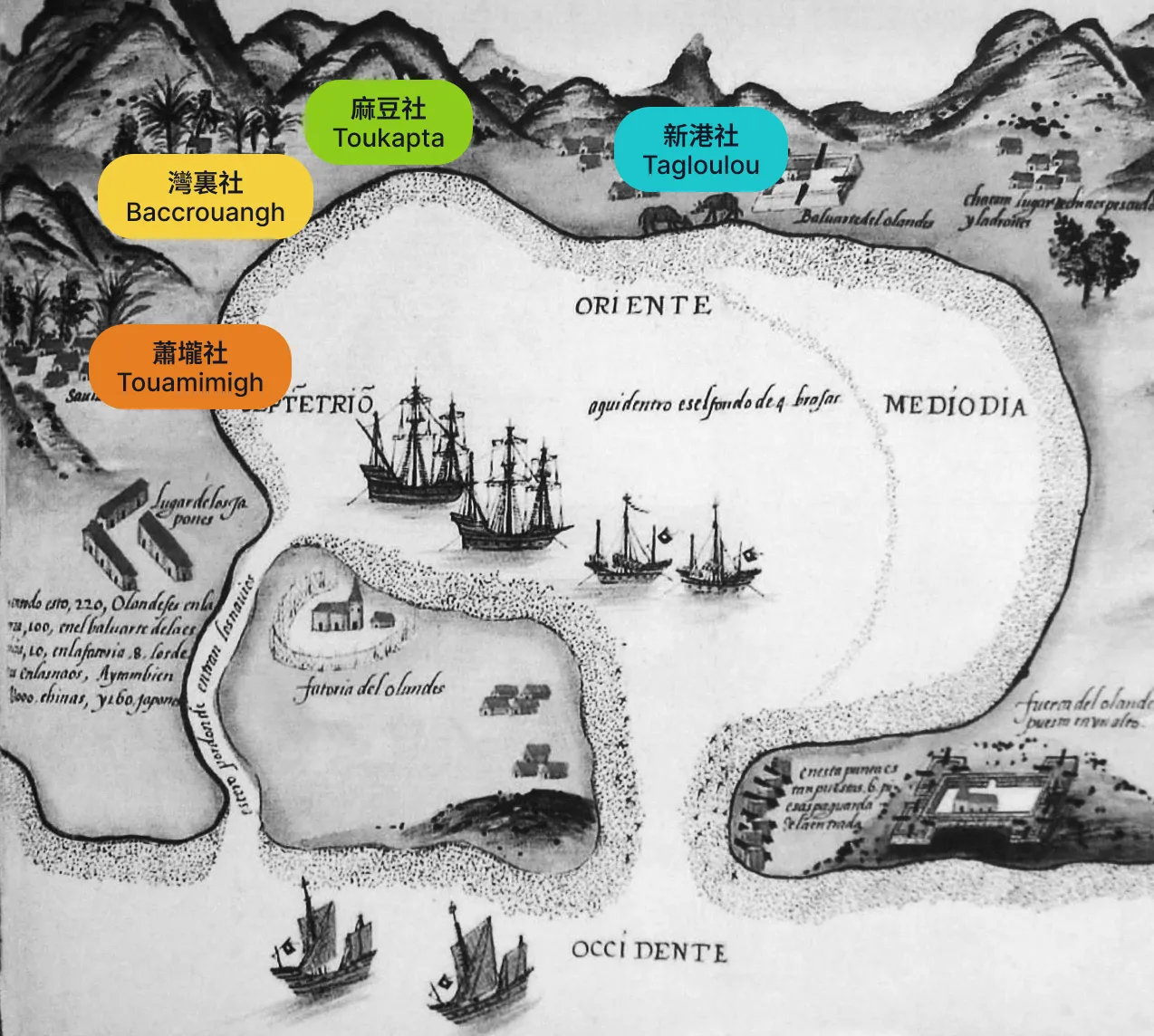

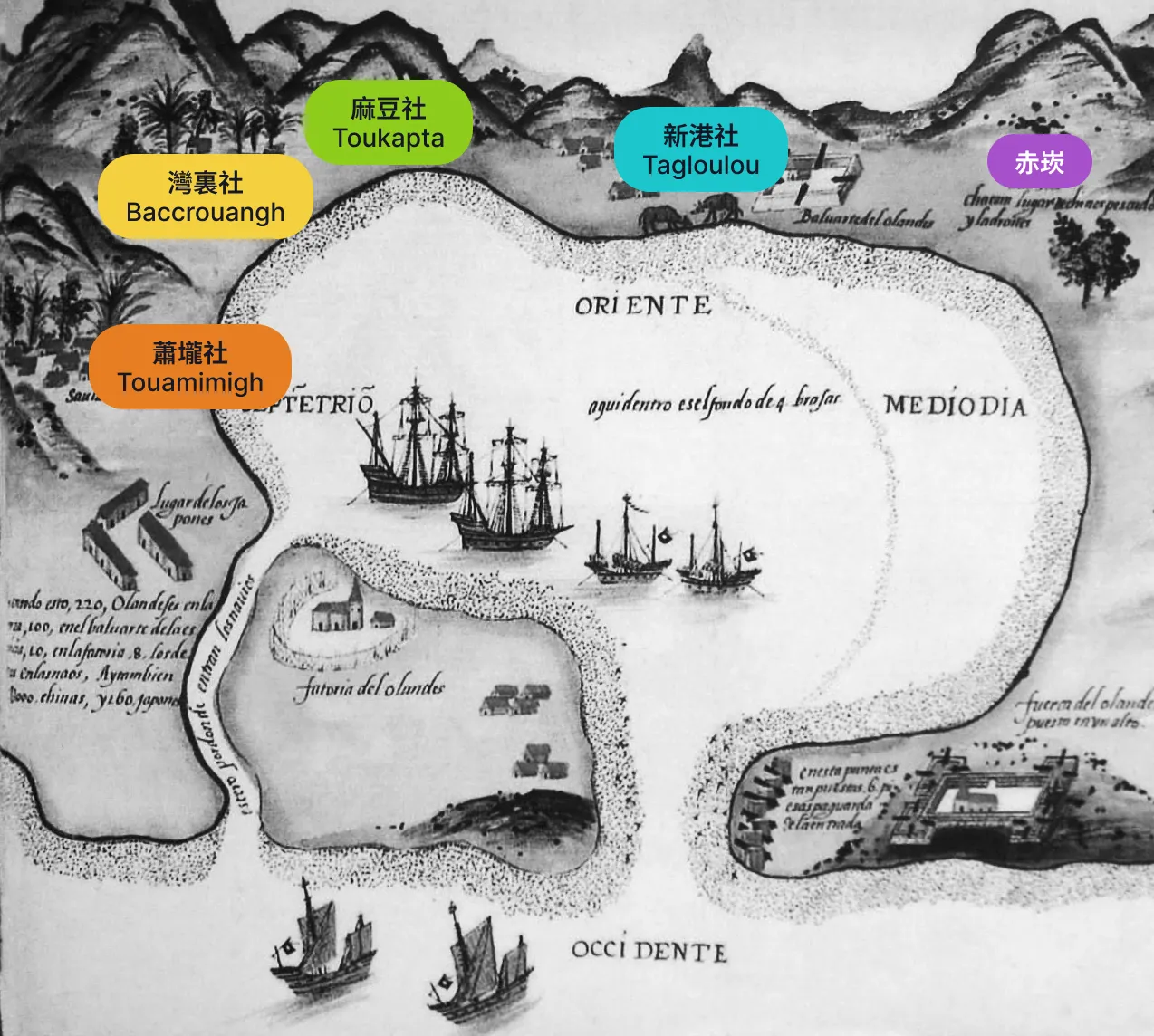

當時與外來者接觸最多的島上原住民族,在南臺灣的臺江內海周邊,有被20世紀學者歸類為「西拉雅人(Siraya)」的四大社群:蕭壠、麻豆、目加溜灣、新港;在北臺灣是淡水、金包里、雞籠、三貂一帶的巴賽人(Basayer)。而與臺灣地緣最近的浙閩粵沿海華人,與島上原住民族應有相當悠久的互動經歷。

進入17世紀時,明帝國以「朝貢制度」主導著亞洲海域的龐大市場。相對於「合法」貿易體制,由日本人與閩浙華人構成的倭寇群體,以海盜之姿縱橫海上,走私經濟極為盛行。而這群倭寇便是未取得許可的歐洲人來到亞洲時,重要的貿易對象之一。

當時,為了得到香料而陸續前往亞洲的歐洲國家,包含葡萄牙、西班牙、荷蘭等。葡萄牙人據有麻六甲與澳門,西班牙人以呂宋馬尼拉為根據地,荷蘭人則組成「荷蘭東印度公司」,在爪哇島巴達維亞與日本平戶取得據點。

這些歐洲國家的競逐關係,並不僅止於商業利益,荷蘭在西班牙的統治之下渴望著獨立,彼此之間的緊張關係,最終改變了亞洲的歷史。

16世紀初,歐洲國家漸漸在亞洲插旗、擴散勢力。其競逐關係並不僅止於商業利益,荷蘭在西班牙的統治之下渴望著獨立,彼此之間的緊張關係,最終改變了亞洲的歷史。

葡萄牙、西班牙與荷蘭的遠東競逐

葡萄牙

西班牙

整合後的葡西

荷蘭 (VOC)

葡萄牙

西班牙

整合後的葡西

荷蘭 (VOC)

往返日本、中國、呂宋等地之間的航線,臺灣當屬必經的海上樞紐,這些海上過客,在臺灣島周邊自去自來,島上原住民也已逐漸習慣,若來者良善,尚可互相交易往來,若遇海盜上岸劫掠,則與之拚鬥或遷徙躲避,如此經年。

但到了17世紀,原住民驚訝地發現,這次從海上來的人們居然開始佔地築城,似乎不打算輕易離去了。

2

面向外來者的島民

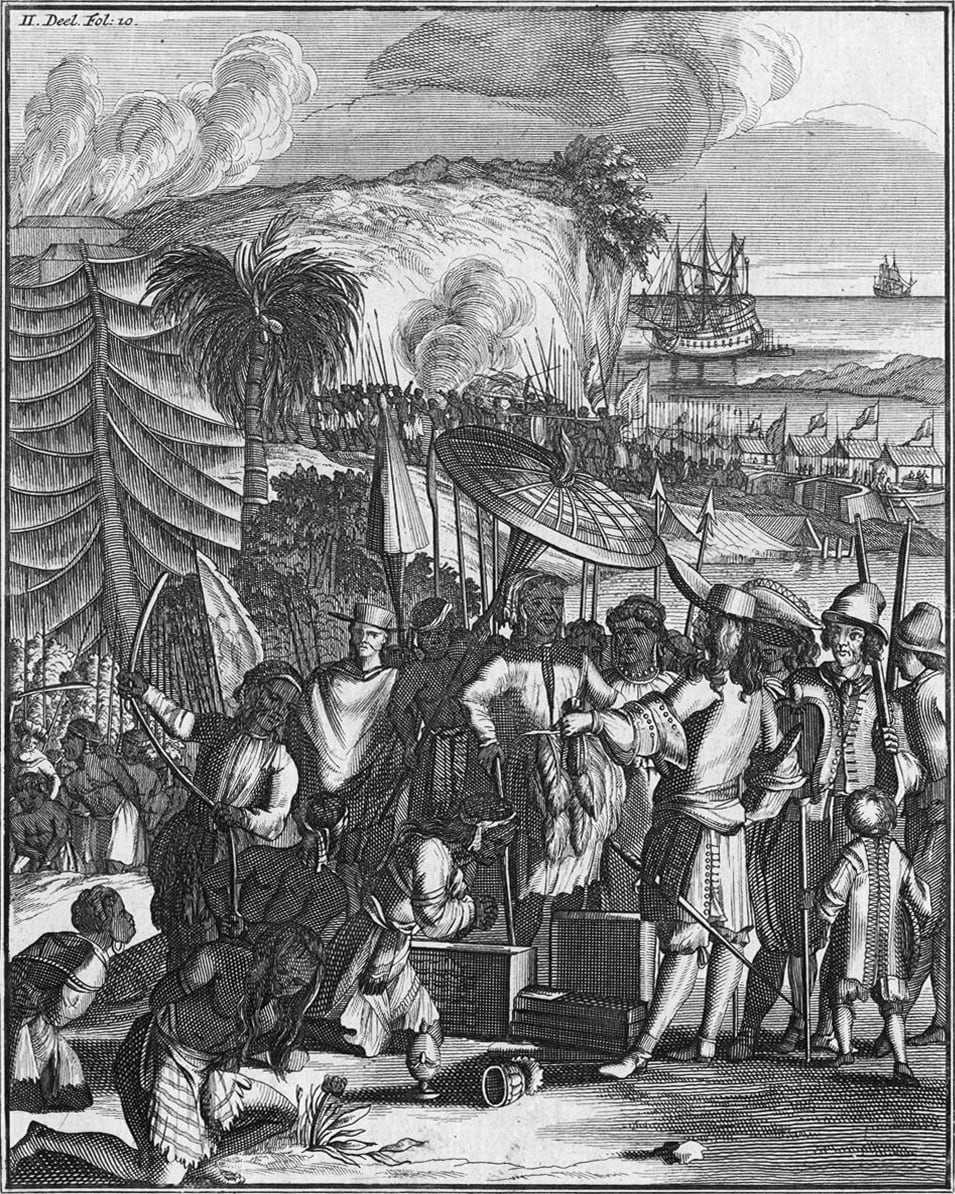

由荷蘭人繪製的版畫,描繪日本船長濱田彌兵衛挾持荷蘭東印度公司臺灣長官努易茲的情景。

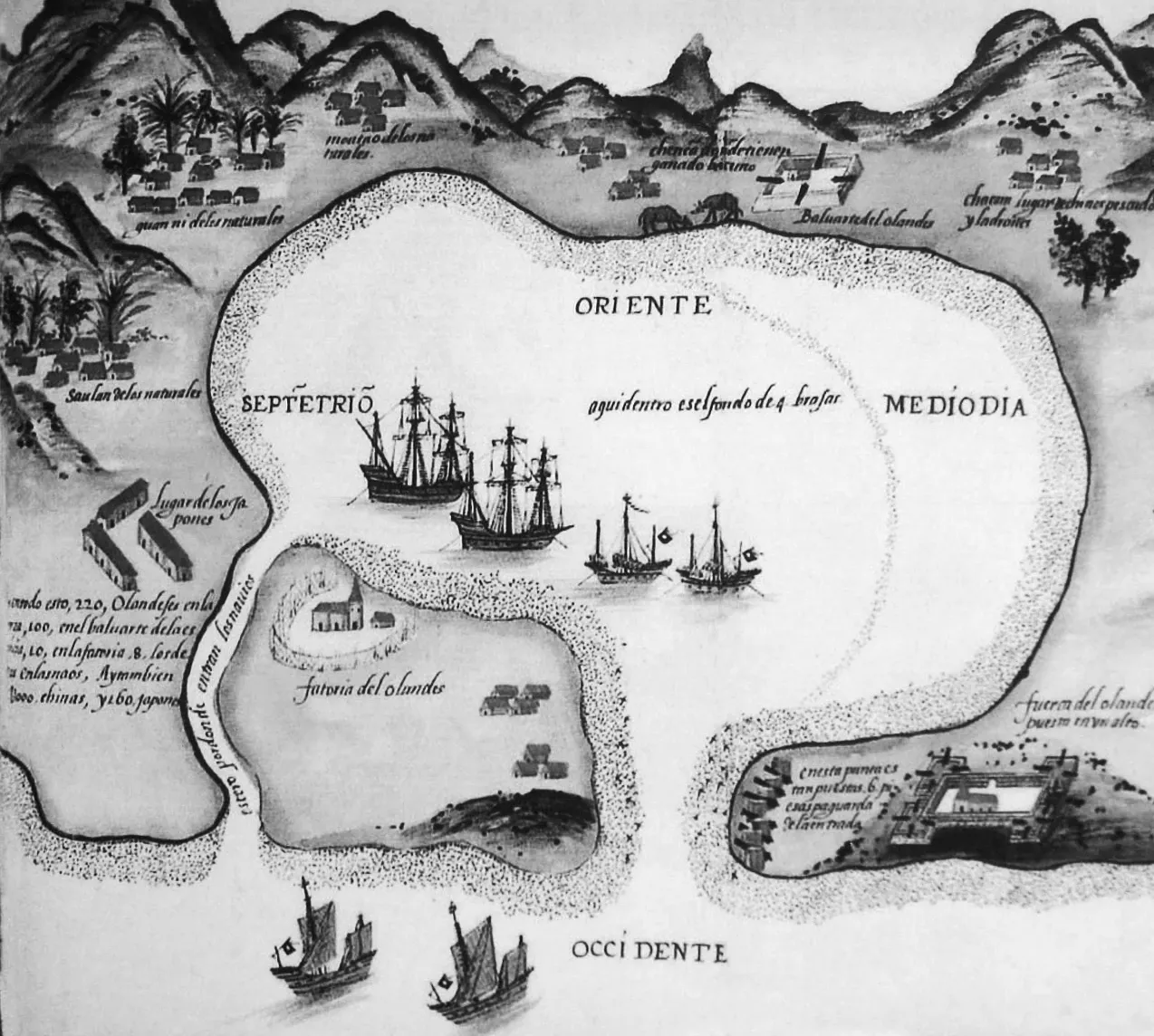

17世紀初,先是倭寇李旦以臺灣為據點,經營走私貿易,在1620年代的臺江內海,形成一個約有160人規模的聚落。隨後,因攻打澳門、入佔澎湖失利的荷蘭人,也在李旦居中斡旋下,於1624年落腳南臺灣的臺江內海。

同時,警戒著荷蘭人的西班牙人,則在1626年跟進,於北臺灣雞籠、淡水先後築城,籌劃貿易、並於北臺灣及日本、福州傳揚天主教信仰。

對於初來乍到的歐洲人,島上原住民並未望風披靡。他們或試圖以村社原有的文化去認知外來勢力,或巧妙地運用外交手段與之周旋。

在淡水河北岸的林仔社人,曾接納西班牙人於1632年在村社中,建設玫瑰聖母堂。聖像安座的那天,林仔社人徹夜歡歌載舞,落成後社童也經常到教堂圍觀彌撒、聆聽讚曲,被西班牙人視為佈道工作的成功。

然而,當西班牙人決定也到林仔社人的宿敵八里坌人的村落建立教堂時,林仔社人率眾襲殺神父,棄村潛逃。面對如此行動,西班牙人強烈批評林仔社人野蠻地背棄了信仰;但對林仔社人來說,擁抱教堂實為「獲得西班牙人力量」的象徵,他們自然無法接受西班牙人將此力量「分享」到敵隊村社去。

在1627年夏季,新港社頭目理加(Dika)率領新港社人與漢人通事等共16人,由船長濱田彌兵衛引薦前往日本。他們成功抵達江戶晉見幕府將軍德川家光,並被日方尊稱為「福爾摩沙之王」。一番會談之後,理加主張將土地獻給德川將軍,以換取對荷蘭的抗衡;德川則回贈了銀條布匹等禮物,但並未接受獻地。新港社人「遠交近攻」的計畫,自然不受荷蘭人待見。

翌年理加一行人返抵大員時,便被荷蘭臺灣長官努易茲(Pieter Nuyts)下令捉拿,所有來自將軍的禮物也被沒收。

濱田彌兵衛將努易茲的行徑,視為對德川將軍的不敬,憤而向荷蘭人拔刀,在談判中綁架了努易茲,德川幕府亦勒令停止荷蘭在日本貿易基地的活動,對剛剛站穩腳步的荷蘭人打擊甚大。

最終,荷蘭聯合東印度公司巴達維亞總部權衡利弊,決定將努易茲撤職並遣送予幕府監禁,以種種賠罪換取日方原諒。「濱田彌兵衛事件」展現了島上原住民的外交手腕,理加則在事件之後持續擔任新港社頭目,直到1650年去世為止。

3

外來者為島嶼帶來的互動

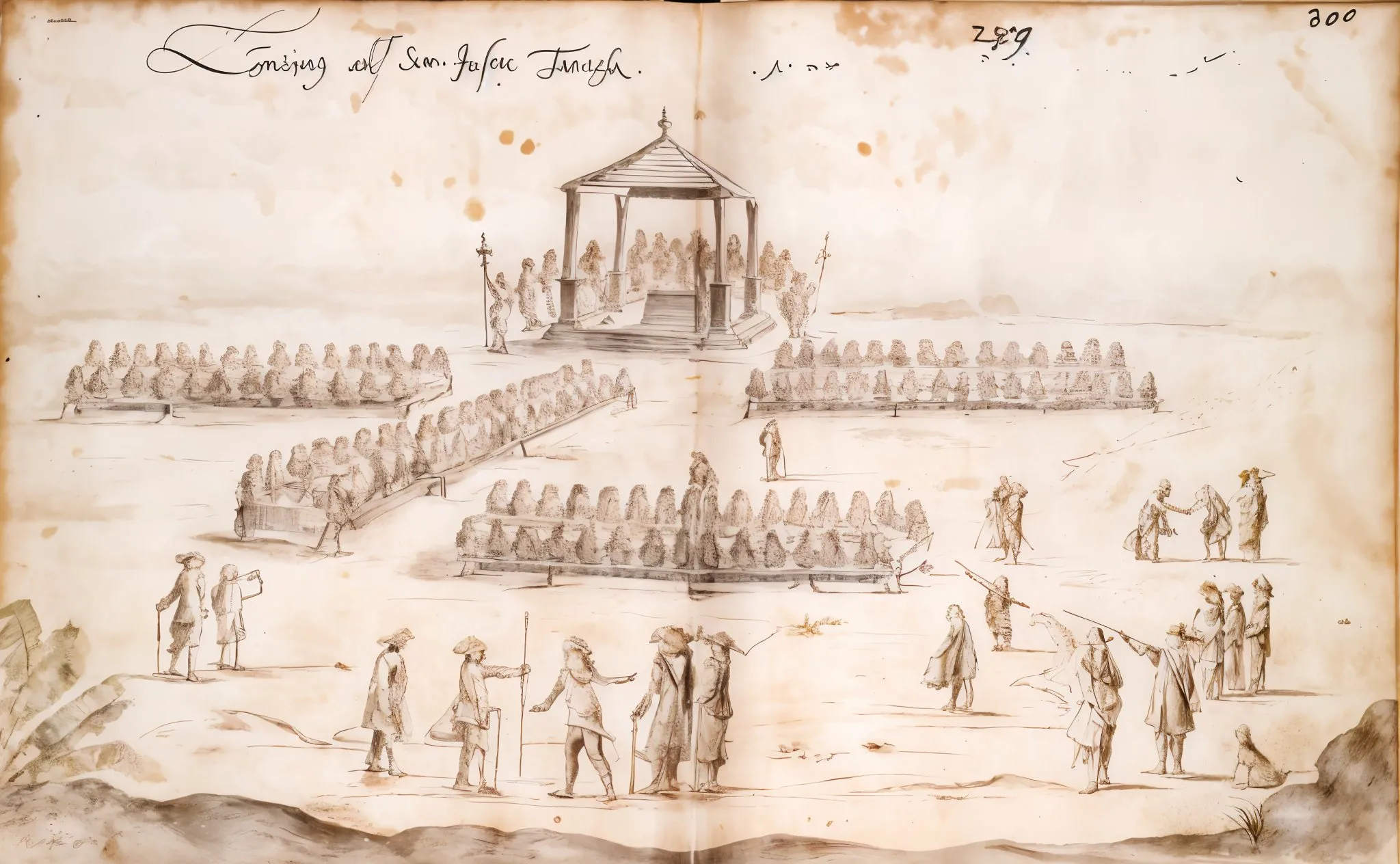

身兼荷蘭聯合東印度公司傭兵與土地測量師的Caspar Schmalkalden,以圖畫記下了1648年的「地方會議」(Landdag),一年一度盛大召開。

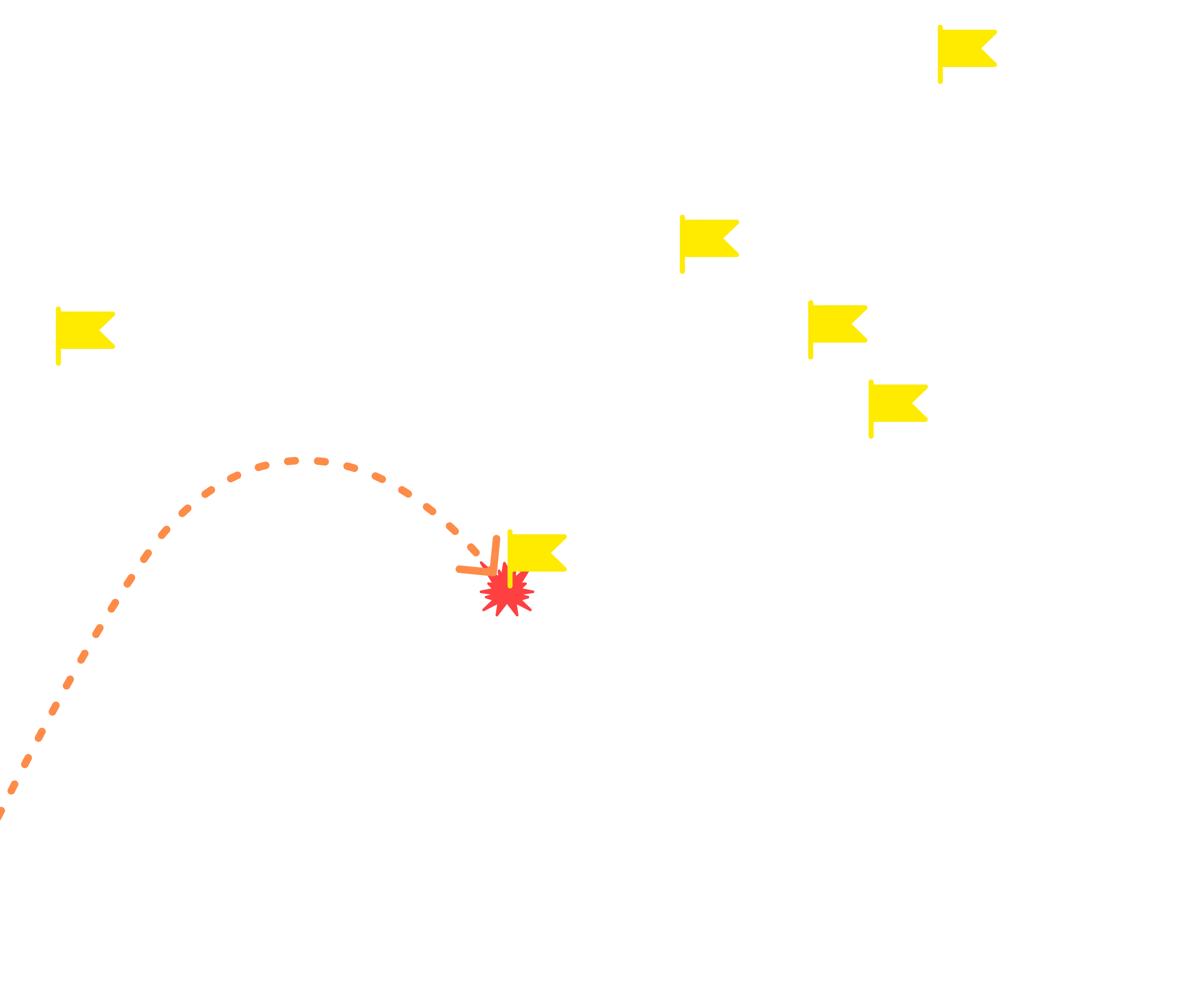

在1568-1648年間,荷蘭正與西班牙進行「八十年獨立戰爭」,希望自西班牙帝國的領土獨立。而在1642年的臺灣北部,將荷蘭與西班牙之間的緊張情勢具體呈現——

西班牙人在北臺灣十餘年的經營,始終不甚順利。1620年代末期,美洲白銀逐漸減產,輸入馬尼拉與雞籠的白銀也隨之變少。在無利可圖的情況下,華商不再願意冒著風險到北臺灣與西班牙人交易。傳教工作方面,雖然曾擴張至噶瑪蘭地區,原住民接受改宗的程度與條件,也並未達到西班牙人的期望,前後甚至犧牲了至少三位神父。隨著日本幕府政策改變,西班牙人漸漸轉移其勢力重點到菲律賓群島南方,在臺灣的西班牙據點苦無援軍,幾乎只能龜縮在城堡之中。

1642年8月,對臺灣北部虎視眈眈的荷蘭人登陸了和平島,荷、西雙方經歷五天的軍事衝突後,西班牙人離開了基隆、淡水。而荷蘭人終於將其治理之手向北部與東部延伸,全臺沿海可及之處,幾乎都有公司代表前往原住民村社進行交涉的身影。

同時期來到臺灣的兩群歐洲人,最終卻有了截然不同的發展。對臺灣而言,荷蘭人趕走了西班牙人是政權的迭代;對荷蘭人而言,則是在漫漫獨立戰爭中,所贏得的一場重要戰役。

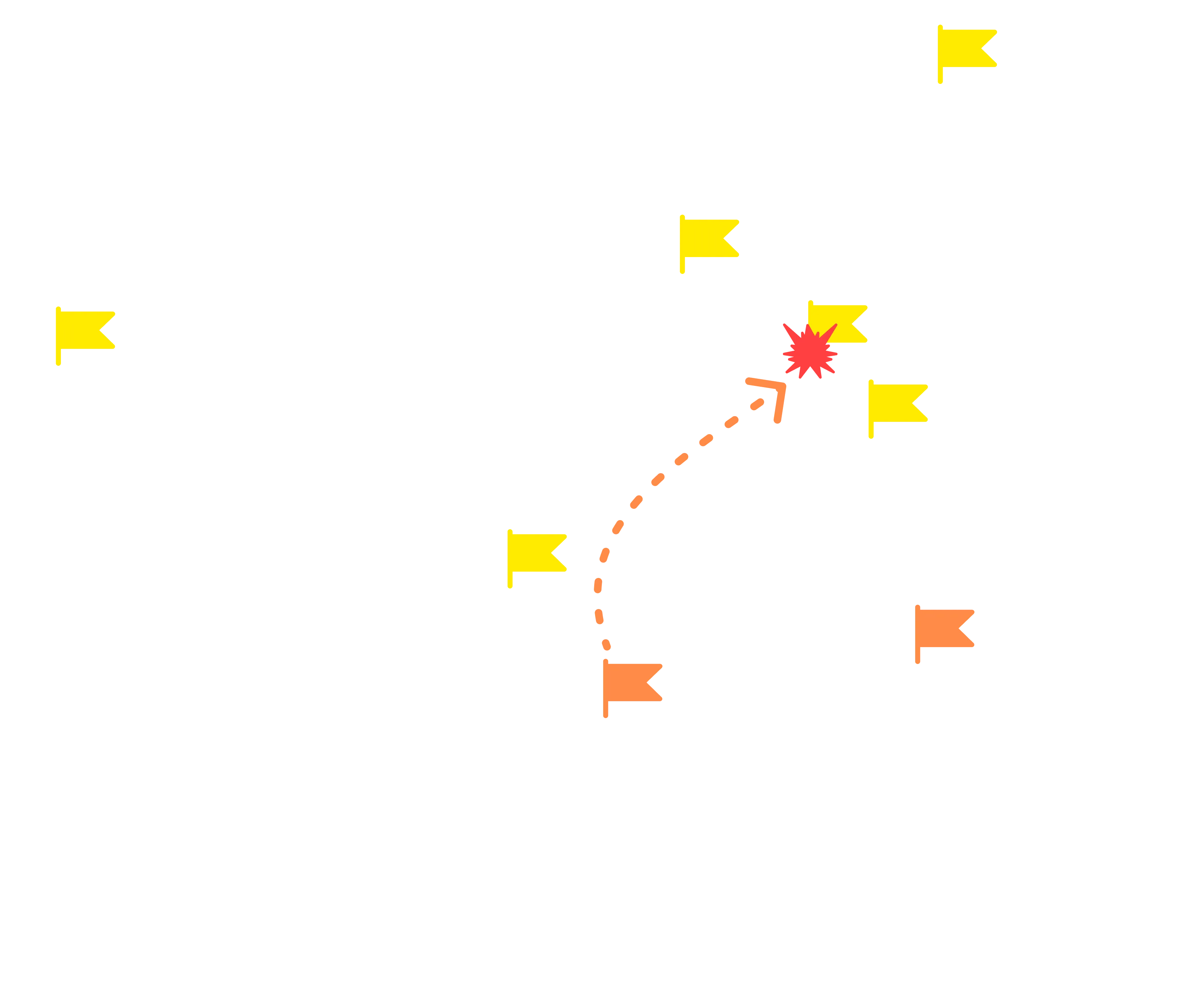

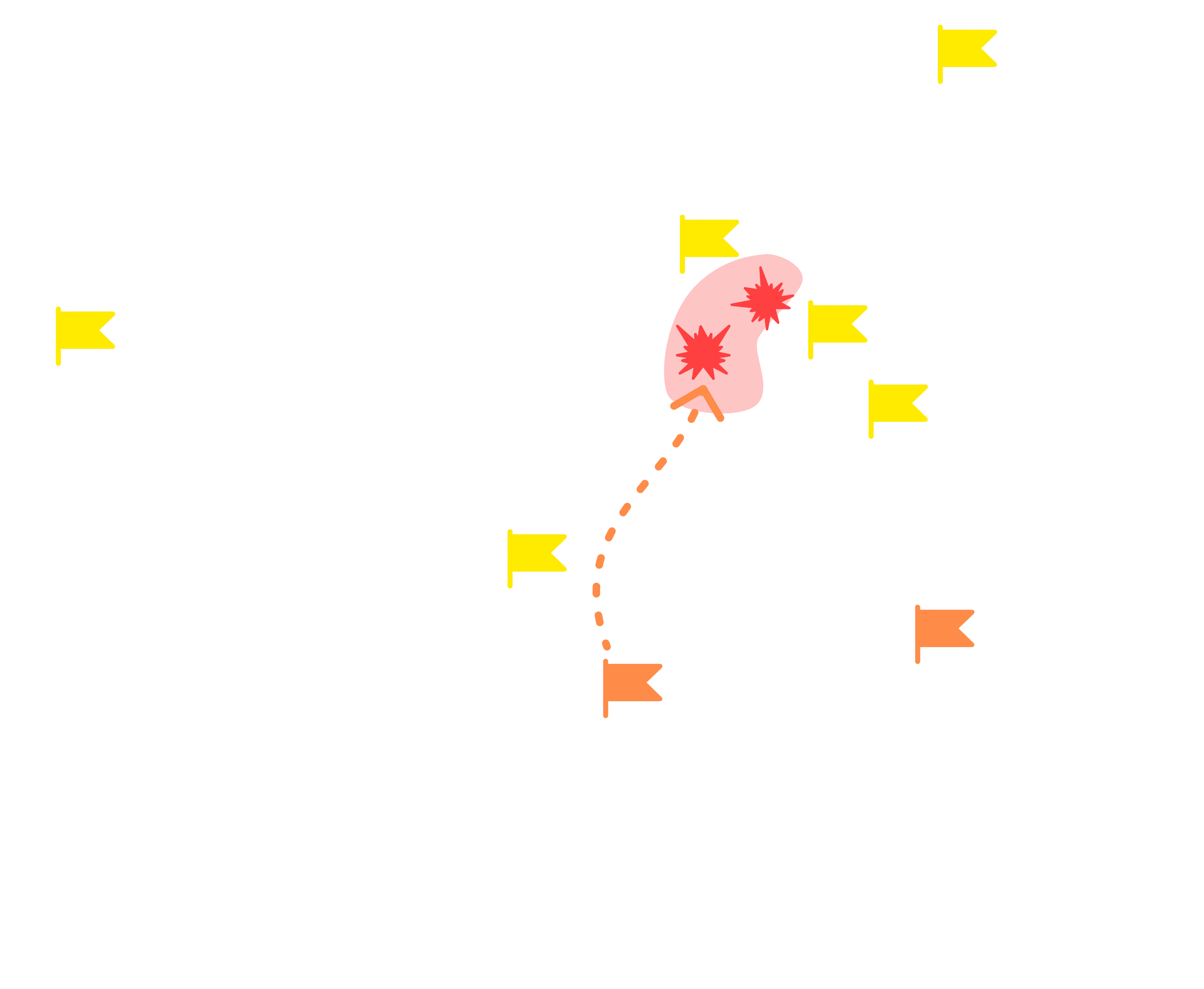

回溯荷蘭人抵臺灣之初也曾遭遇層層挑戰。1629年6月,一支搜捕漢人海盜的荷蘭軍隊深入麻豆社,竟在回程渡溪時遭村社聯手蒙騙,63名精銳士兵被殲滅在湍急的灣裏溪中,是為「麻豆社事件」,重挫了荷蘭人在臺灣的威信。

1627年的濱田彌兵衛事件與1629年的麻豆社事件,導致日荷貿易一度凍結,危及公司經營臺灣的出發點。然而,靠著公司在香料群島的獲利支撐,在臺灣的荷蘭人總算迎來轉機。

由日本人所繪製,描繪日本船長濱田彌兵衛挾持荷蘭東印度公司臺灣長官努易茲的情景。

1630年代,日本幕府為了杜絕天主教在日本傳播,下令禁止西班牙人、葡萄牙人往來日本,甚至禁止日本人出航。信奉新教的荷蘭人因此得利,成為唯一能夠前往日本貿易的歐洲勢力,臺灣作為中繼轉運站的地位,也變得更加重要。

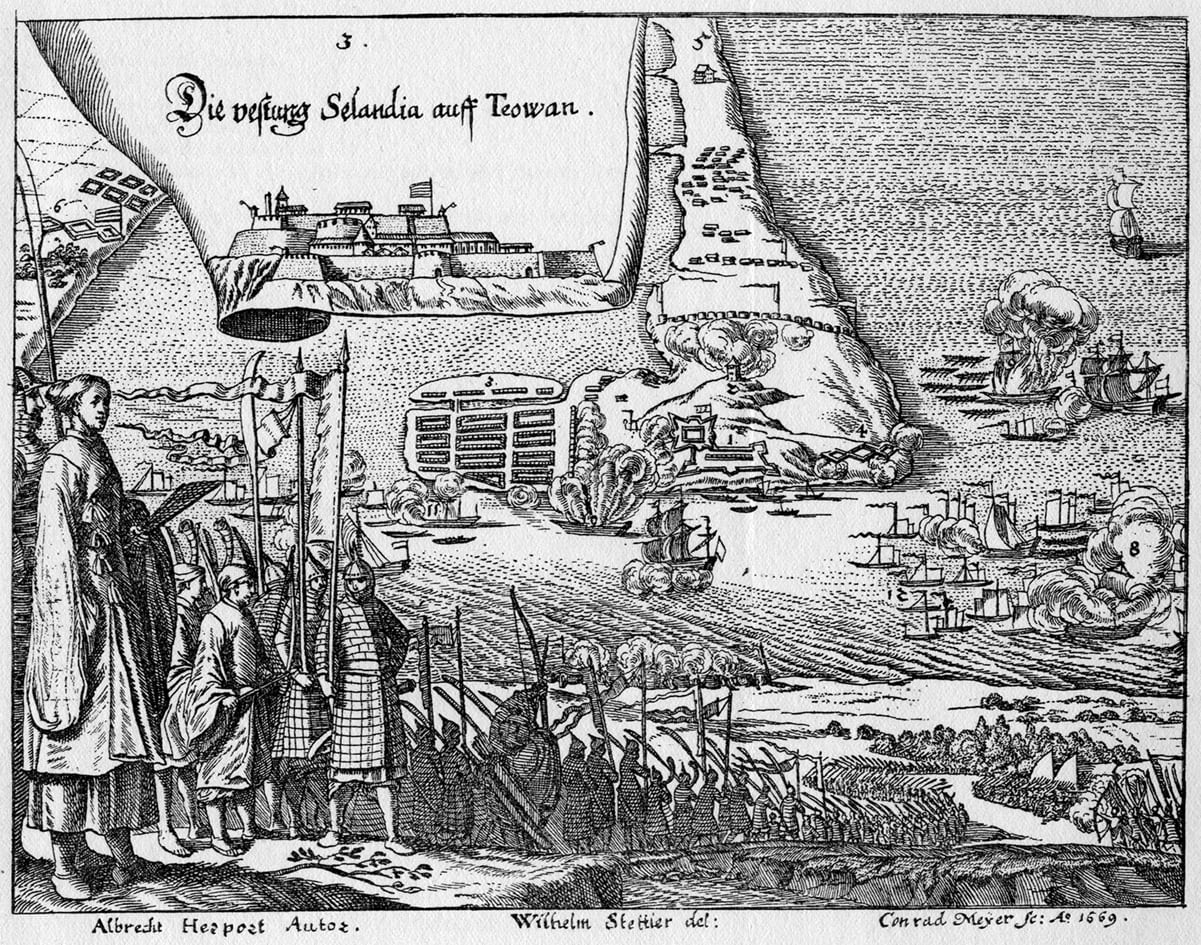

1630年起,荷蘭聯合東印度公司向臺灣據點投入大量資源,築起氣勢非凡的海上城堡「熱蘭遮城」(Zeelandia),有鑒於麻豆社事件為荷蘭所帶來的重創,足以鎮壓原住民、重申公司威信的兵力,也陸續抵達。

1635年底,將近500人的荷蘭大軍報復性地攻打麻豆社,又逢天花在村社間肆虐,麻豆社的戰士染疫過半,幾乎無力阻止,社人只能四處逃竄,17世紀南臺灣的第一大社,在荷蘭人的槍火下宣告臣服。

有了武力加持,荷蘭人進而出兵消滅高屏外海小琉球島上的原住民,將小琉球島化為大員港的後備外港,更數度率領西拉雅村社組成聯軍,北上攻打中臺灣的虎尾壠社群(又稱華武壠社,Favorlang)。一方面擴張草地獵場,來滿足蓬勃發展的鹿皮貿易,一方面透過征伐行動,讓歸順的勇士們得到獵首的機會。

跟著荷蘭軍隊屢戰屢勝,促使原住民有了接受基督教的現實動機。

如1637年10月,荷蘭人率領村社聯軍擊敗虎尾壠人後,原先最為抗拒荷蘭人的麻豆人與蕭壠人,竟主動向牧師表示願意毀棄偶像,皈依基督。或許在他們心目中,敬拜「戰神基督」比舊神更能帶來勝利的保證。

年輕戰士改宗的同時,舊社會的信仰亦面臨打壓。

1641年底,200多名西拉雅女巫、尪姨被流放到諸羅山社,受洗過的小社童則被留在教會生活,學習外文與基督教儀式,西拉雅人的傳統秩序與文化,在此過程中大受衝擊,卻也因此留下「西拉雅語聖經(馬太福音)」等珍貴原住民文獻。

1648年,在一年一度盛大召開的「地方會議」中,一百多位來自臺灣各地的村社長老,齊聚位於赤崁的公司大庭園,聆聽荷蘭臺灣長官宣布政策.並授予象徵長老權力的藤仗,顯示荷蘭人與臺灣原住民村社的治理關係,已臻至成熟。

第一個治理範圍跨及全臺南北各區域的政權,儼然成形。

除了歐洲人、日本人與「唐人」(當時慣稱在海外活動的華人為唐人)之外,航海時代尚有許多不同民族出身的人們,在臺灣留下了他們的生命足跡。

例如,臺灣民間傳說有許多烏鬼井、烏鬼埔等地名,所謂「烏鬼」並不是指如今俗稱為黑人的非洲人種,而是指膚色較深的東南亞人。如西班牙人帶到雞籠的菲律賓卡加延人、邦板牙人;荷蘭人帶到大員的班達島人、爪哇人、廣南人、孟加拉人等。他們多以奴隸身分來到臺灣,充當傭兵與工人。

販奴給荷蘭聯合東印度公司的印度王公。在對外征戰期間,荷蘭聯合東印度公司會將戰爭或海上私掠中俘獲的人口貶為奴隸。(Wouter Schouten / public domain / Wikimedia Commons)

「烏鬼」人數雖少,卻穿梭於不少 17 世紀臺灣歷史的重要場景。

荷蘭人曾有數以百計的東南亞奴隸,來到臺灣參與熱蘭遮城的興建過程,也經歷被鄭氏大軍圍攻時的槍林彈雨。其中一支「烏鬼傭兵槍隊」,在荷蘭人投降後為鄭氏集團接收,在鄭經時代將其擴充為護衛鎮。

臺灣沿海原住民的血脈,亦在歷史洪流中向世界擴散。1636年,小琉球島遭荷蘭人強制淨空後,島上倖存居民被發配為奴,包含上百名幼童由西拉雅人或荷蘭家庭收養,有些男童日後成為荷蘭聯合東印度公司的船員或士兵,女童則嫁給駐臺的荷蘭人。

為了壟斷班達群島的肉豆蔻生產,荷蘭聯合東印度公司曾在1621年攻擊、屠殺當地原住民,並將倖存者遷徙、收編為奴隸。而被屠殺的小琉球原住民,也正是在相似的脈絡下,面臨了遷徙滅族的命運。

荷蘭人與臺灣人通婚的知名案例,當屬任內風波不斷的荷蘭臺灣長官努易茲。

他曾與一名新港社女子Poeloehee相好,將沒收自頭目理加的日本銀冠,作為定情禮物轉送給她,還依循西拉雅走婚習俗,入夜留宿其居處,天亮時才離去。

根據荷蘭聯合東印度公司婚姻登記簿的統計,前後曾有6、70名臺灣人與荷蘭人通婚,但依照公司規定,無論是西拉雅或小琉球族裔,與荷蘭人通婚者及其混血後代,最後都必須隨公司撤離臺灣,往巴達維亞或阿姆斯特丹展開異鄉生活。

4

與海島命運鑲嵌的商業貿易

《東印度水路誌》中所描繪〈中國人與爪哇人的船隻〉。

此地非爾所有,乃前太師練兵之所。今藩主前來,是復其故土。此處離爾國遙遠,安能久乎?⋯⋯如若執迷不悟,明日環山海悉用油薪磺柴積壘齊攻。船毀城破,悔之莫及。

“

”

荷蘭人在臺灣的統治,於1661至1662年因為鄭成功大軍圍攻而中止。

在雙方戰事爆發前,海上貿易便是鄭氏家族財政的重要來源,也因此和荷蘭人競爭激烈,而後鄭成功更以收復先人故土為主張,決定攻取臺灣。

鄭氏家族與臺灣究竟有何淵源?

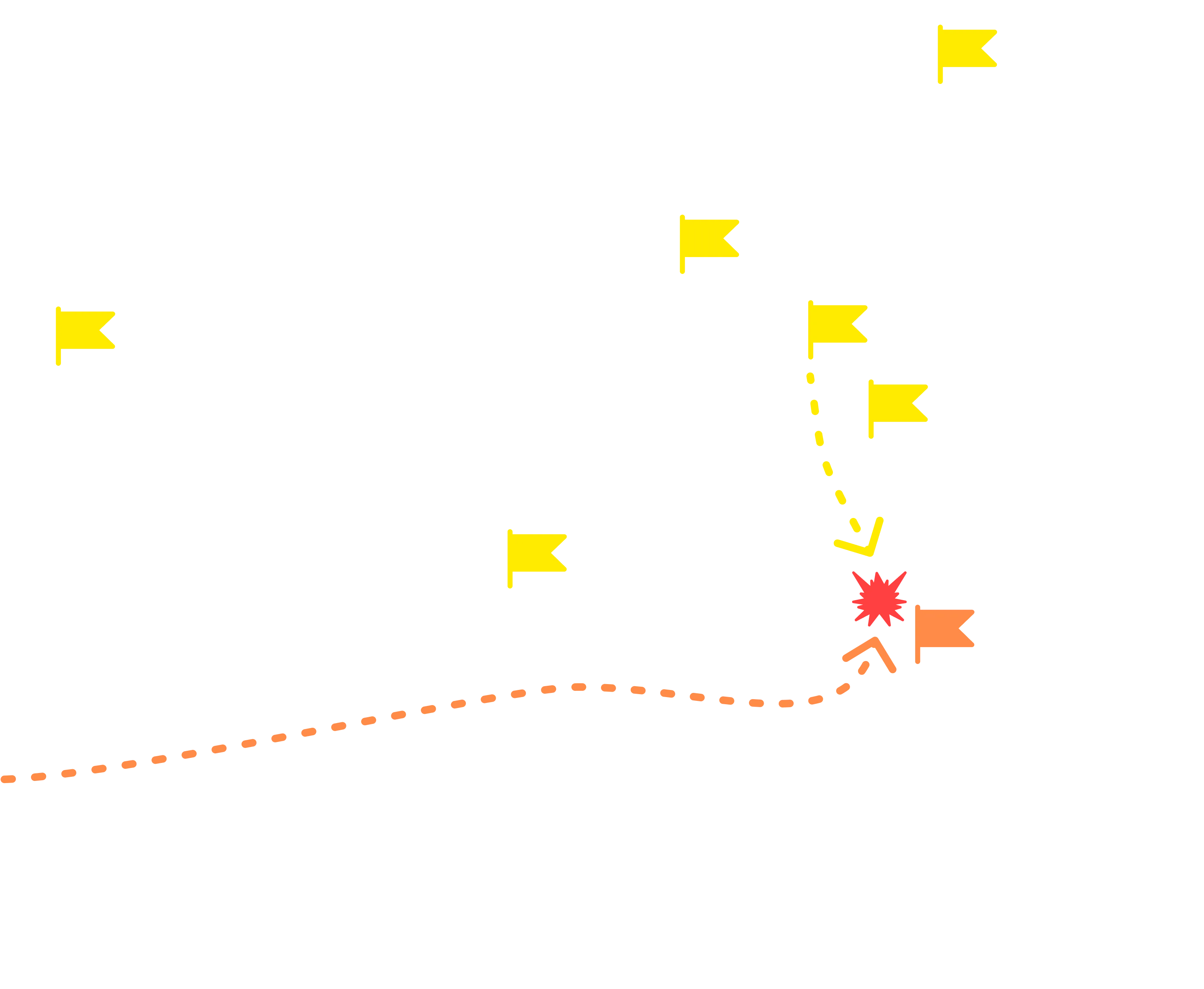

從通商夥伴到敵對制衡,荷蘭與鄭氏政權的互動,雙方關係隨局勢變化而屢有轉折。

荷蘭

荷蘭人落腳大員。1624-1631年間,荷蘭人基本上與鄭芝龍保持合作,雙方關係可謂相輔相成,但當時中國沿海勢力混亂,荷蘭人也曾與鄭芝龍以外的勢力往來。

1624

鄭氏

鄭芝龍之子鄭成功(原名鄭森)於日本平戶出生,七歲後回到福建安海,接受儒家教育。

鄭芝龍曾是倭寇李旦的部下,因具備葡萄牙文能力,擔任荷蘭人與明帝國之間的通譯,前往臺灣魍港(今嘉義布袋)一帶活動,也曾受荷蘭人雇傭劫掠往返馬尼拉的船隻。

鄭芝龍曾是倭寇李旦的部下,因具備葡萄牙文能力,擔任荷蘭人與明帝國之間的通譯,前往臺灣魍港(今嘉義布袋)一帶活動,也曾受荷蘭人雇傭劫掠往返馬尼拉的船隻。

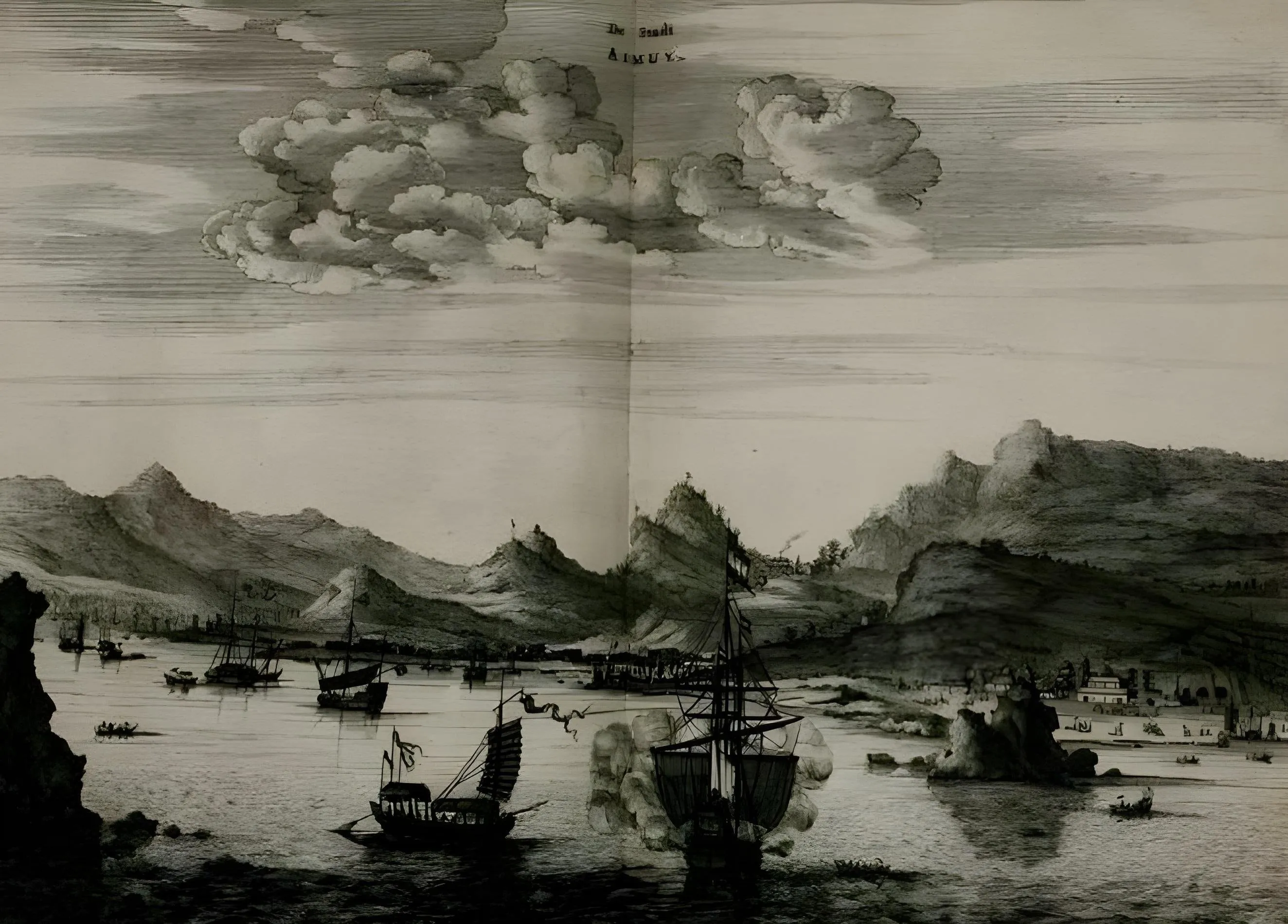

荷蘭

1632-1633年,為了打開對明帝國通商,荷蘭臺灣長官普特曼斯聯合海盜勢力攻打廈門,艦隊卻在料羅灣遭鄭芝龍率領的明軍水師擊敗。不過鄭芝龍稱霸後,與荷蘭人積極貿易,使大員成為生絲等中國商品的轉運中心。

1630

年代

鄭氏

受明帝國招撫後,鄭芝龍以福建安海為根據地,擊敗眾多對手,稱霸中國東南沿海。

荷蘭

1641年,荷蘭人從葡萄牙人手中奪得麻六甲,公司將經營重心轉向印度。鄭芝龍旗下的安海商人開始自行載運絲品前往日本貿易。

1640

年代

鄭氏

1644年,民兵攻破北京,崇禎皇帝自縊。清兵入關,江山易主。

眼看清兵勢如破竹,鄭芝龍動念投降,鄭芝龍之子鄭成功則堅持匡扶明室,父子分裂。

不久後,鄭芝龍被清兵帶往北京,鄭母田川氏因清兵入城而死,更讓鄭成功決意抗清到底。

眼看清兵勢如破竹,鄭芝龍動念投降,鄭芝龍之子鄭成功則堅持匡扶明室,父子分裂。

不久後,鄭芝龍被清兵帶往北京,鄭母田川氏因清兵入城而死,更讓鄭成功決意抗清到底。

荷蘭

由於中國陷入明清鼎革的長期戰亂,許多難民湧入臺灣,荷蘭東印度公司從海外載運眾多商品到大員,都以高價賣給中國商人,米糧與胡椒尤其暢銷。

1647-1653

鄭氏

鄭成功起兵收伏、整併了鄭芝龍舊部,於閩浙沿海高舉明朝正統大旗,藉以維繫與日本、暹羅、東南亞各地之貿易,從獲利中充實軍費,與清軍展開長期抗戰,雙方互有勝負。

此時期,鄭成功延續鄭芝龍時代以來與荷蘭人的合作關係,輸出絲瓷、購入胡椒。

此時期,鄭成功延續鄭芝龍時代以來與荷蘭人的合作關係,輸出絲瓷、購入胡椒。

荷蘭

鄭成功下令對荷蘭人實施禁運,不讓福建商人前往麻六甲、巴達維亞和大員貿易,來向荷蘭人施壓。

頓時之間,中國商船從海面上消失,荷蘭人在臺灣積屯的商品皆嚴重滯銷,若不著手改善情況,荷蘭臺灣商館恐將陷入財務危機。

頓時之間,中國商船從海面上消失,荷蘭人在臺灣積屯的商品皆嚴重滯銷,若不著手改善情況,荷蘭臺灣商館恐將陷入財務危機。

1656-1657

鄭氏

荷蘭人持續壟斷蘇門答臘胡椒,拒絕讓鄭成功的船隻直接前往成本低廉的胡椒產地,只能在大員和巴達維亞交易,違規的鄭成功旗下船隻遭到扣押。

在1656-1657年間,鄭成功與荷蘭臺灣議會的貿易關係緊張,眼看著荷蘭臺灣商館即將陷入財務危機,荷蘭臺灣議會決定派出一名「說客」,前往廈門與鄭成功談判。何斌,一名唐人出身的臺灣贌稅商,在此時刻躍上了歷史舞臺。

5

左右島嶼命運的海上唐人

1661年,鄭成功與荷蘭談判圖。

何斌,以向鄭成功獻上攻臺之策而聞名。有些小說將他描繪為一名長期潛伏於臺灣,胸懷漢民族大義的人物。若從現實角度來看,何斌的商人家族出身與「唐人」背景,或許更值得探究。

唐人,泛指具有漢人血統,而在中國海外活動之人。何斌的父親「kimting」,或譯為「何金定」,早年即為在馬尼拉活動的唐人。荷蘭人驅逐北臺灣的西班牙人後,何金定被雇用為通事,協助荷蘭人接收及建設北臺灣,就此加入荷蘭治臺的經營團隊。

1648年,何金定逝世,本在越南、柬埔寨一帶行船經商的何斌趕回臺灣,繼承家業。八年之間,在父親的基礎上,何斌更涉足了公秤稅、烏魚稅、贌社稅、港潭稅、稻米稅及人頭稅等多樣包稅業務。

當時因中國陷入戰亂,大批難民渡臺,清軍試圖以海禁封鎖鄭氏,讓何斌從包稅產業中取得的各種物資,在華南鄭氏領地上熱銷,漢人成為何斌事業版圖的重要往來對象。因此,當鄭荷雙方發生貿易糾紛時,荷蘭人選擇將重責大任交給這位熟悉漢人的唐人通事,和鄭氏進行談判。

何斌出訪廈門後,漢人商船旋即重新航向臺灣,看似順利為荷蘭人解除了商業危機。然而荷蘭人並不清楚,何斌與鄭氏的這場談判,究竟交換了什麼。

直至1659年,何斌被人告發私下向從大員前往廈門的商船抽稅(民間稱作「報水」),這筆錢居然還上繳給國姓爺,荷蘭人決定嚴懲何斌,撤免他的各項職務,取消他的包稅經營權,並罰款300里爾(real),相當於荷蘭臺灣長官五個月的薪水。判決出爐後,何斌潛逃廈門投奔鄭營,債留臺灣。

1659年的鄭成功,正逢南京的討伐戰役失利、士氣低落且嚴重缺糧,在何斌的勸說與獻計之下,鄭成功決心攻臺,作為與清帝國對抗的基地。

《東印度旅行短記》中,關於鄭成功攻臺之役的插圖。(Albrecht Herport / public domain / Wikimedia Commons)

⋯⋯紅夷譯何斌進曰:『公何不取臺灣?臺灣沃野千里,四通外洋,橫絕大海;得其地足以廣國,取其財足以餉兵⋯⋯。』是年正月,成功決意取臺灣。

“

”

熟知臺灣情報的何斌,雖然是促成此事的關鍵人物,卻因攻臺過程中耗時過久、缺糧嚴重,而遭到鄭氏遷怒冷落,不知所終。

從李旦、鄭氏父子到何斌,這些具有國際背景與海洋性格的海上唐人,順應著時代大局的變化,時而狡詐、時而大膽地做出選擇,他們的命運與海島臺灣彼此相繫,使歷史發展航向不同的局面。

於此,臺灣島嶼歷史上的第一個華人政權將正式建立。

6

島嶼的首次立國

東寧王國

東寧王國

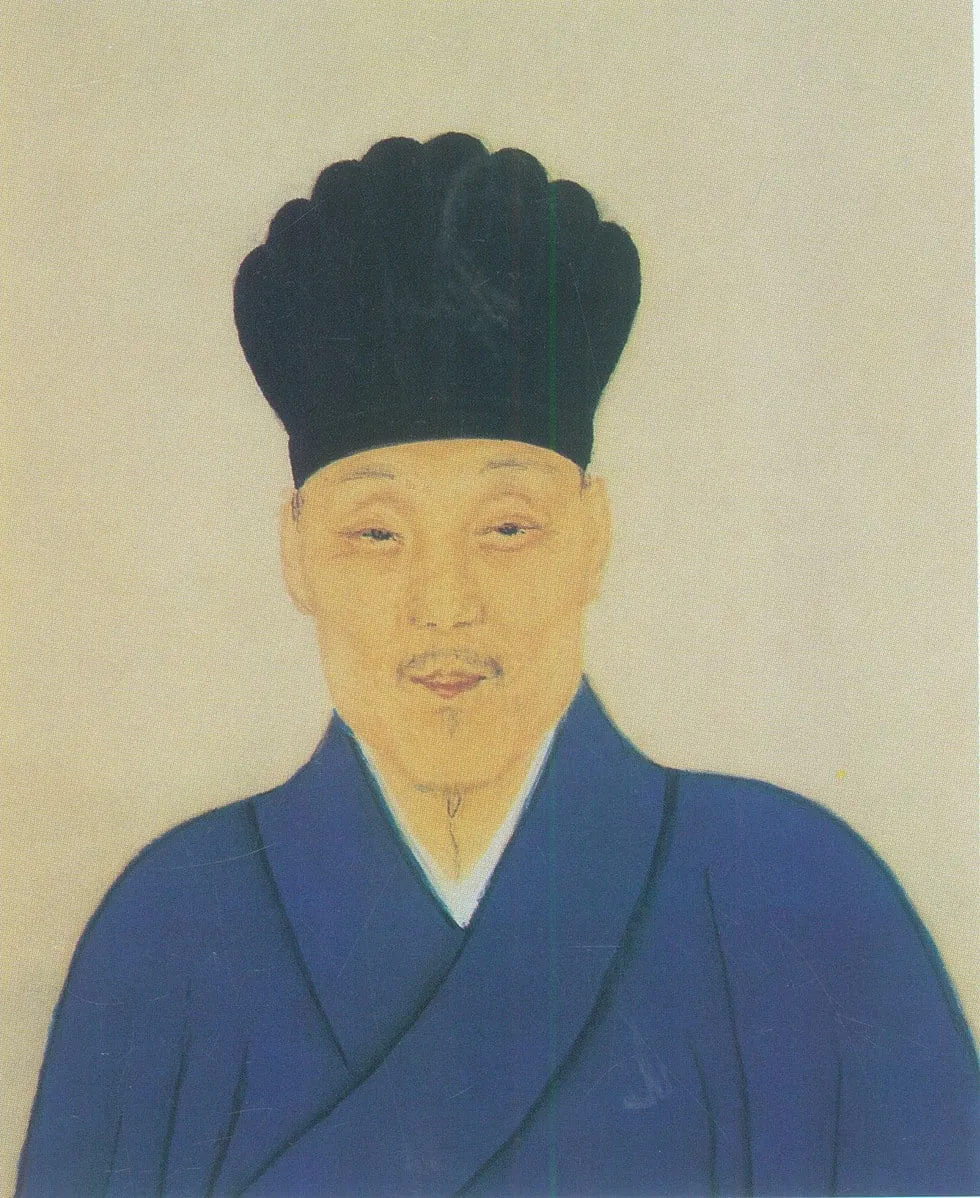

鄭成功率軍奪取臺灣大員後,旋即病逝,留守廈門的鄭成功長子鄭經一派,擊敗在臺灣擁護鄭成功之弟鄭襲一派,繼承了鄭氏集團的領袖權位,以「明延平王嗣封世子」之名號,延續其父奉明永曆正朔,以海上貿易割據一方、抗衡清廷的路線。

鄭經主政的前十年,對外持續與荷蘭人為敵,圍攻荷蘭人在雞籠的殘餘據點,也曾遠征柬埔寨,摧毀當地的荷蘭聯合東印度公司商館;對內則力行屯田,與原住民村社紛爭不斷,中臺灣的沙鹿社受害尤深,遭到血腥鎮壓,幾乎滅社。

為了斷絕鄭氏的海上貿易,清廷厲行「遷界」,逼迫沿海居民向內陸搬遷,使鄭氏難以取得江南絲瓷貨源。

不過出土文物顯示,清廷禁止中國瓷器外流時,鄭氏則透過經銷日本九州肥前瓷器來滿足歐洲人的需求,貿易手腕相當靈活。

即使清帝國與荷蘭人聯手與鄭氏為敵,鄭經時代仍建立起與日本、馬尼拉、柬埔寨等地的航線,並廣邀外國前來臺灣貿易,如英國東印度公司便應邀前來大員設立商館,向鄭方銷售軍火、購入亞洲商品。

1663年,清帝國與荷蘭聯合東印度公司聯軍,與鄭氏王朝軍隊交戰於金門海上。(Olfert Dapper / public domain / Wikimedia Commons)

1669年,清廷派出重臣納蘭明珠勸降,鄭經回信拒絕並稱自己「遠絕大海,建國東寧,於版圖疆域之外別立乾坤」,不受清廷威逼利誘,日本方面亦稱鄭經為「東寧國主」;1672年鄭英雙方的通商條約中,英國人更將鄭經尊為「臺灣王」(King of Tywan),足見東寧王國在當時具有實質地位。

因曾接閱陛下御函,寵召各國商民前赴陛下統治下各地通商,茲特派克利斯布為指揮,率領小船及單桅帆船前來,以考察貴地風土——風俗、習慣、衛生等居住環境——及調查有何種商品適合於輸出入等事。一俟彼熟悉各項情形並獲陛下友善之准許後——吾人謙遜地懇請陛下惠允——本員即將請總督再向陛下懇商允許英國人民在貴國設立居留地。

“

”

然而,鄭經的建國抱負,在經歷「三藩戰爭」後破滅。

1674年,鄭經受福建靖南王耿精忠邀請出兵渡海,一度控制漳州、泉州、惠州、潮州、汀州等地,但隨著耿精忠兵敗投降,鄭軍與清軍在福建陷入僵局,鄭經遲遲無法攻下福州,清軍也無法輕易取勝,雖然清廷多次派出使節勸鄭經退兵,雙方在和談條件上始終沒有共識。

鏖戰數年後,龐大的軍費支出使東寧王國財政透支,鄭經不得不於1680年棄守所有福建領地,退回臺灣。鄭經死後,東寧王國便分崩離析,遭到國力步入鼎盛的大清帝國併吞。海島臺灣,也就此進入了大量華人移民進入的新時代。

學者鄭維中對鄭經有著獨到見解,他指出,大明朝廷在鄭經兩歲時已覆滅,鄭經與其部下等統治階層,其實是一群「生於明末、長於抗清,卻不曾真正具備明朝體驗的一群遺民」。

鄭經雖在鄭成功死後倉促接班,仍可固守海外一隅,使清帝國如芒在背,並非後世傳言的庸才。

然而,其一生戮力於恢復鄭氏集團的巔峰勢力,卻苦於國際政局與經濟環境已經大相逕庭,可謂受困於一種不合時宜的憂鬱。

壯志凌雲的鄭經,以東寧為樞紐,畢生致力於重現鄭氏集團昔日的輝煌,卻始終受限於變動的國際局勢與不利的經濟環境。(Anonymous / public domain / Wikimedia Commons)

7

島嶼、島民與主權

自17世紀荷蘭人入治大員以來,將律法、稅制、行政區劃設等制度紛紛帶入臺灣,「國家」概念憑空降臨。

從荷蘭聯合東印度公司的商業主義、明鄭東寧王國的儒教文化,乃至大清的帝國思維,先後來到臺灣的幾個政權,治理臺灣的目的與手段差異甚大,但許多制度可說是「荷規鄭隨、鄭規清隨」。

1635年,荷蘭人以優勢武力迫使麻豆社與其訂下「麻豆社條約」,短短幾道條文,讓麻豆社人形同放棄主權。

1642年起,荷蘭人透過「贌社制度」,將原住民村社稅務以招標方式,外包給出價最高的漢人贌商,得標廠商可承包村社的所有交易。

鄭氏東寧王國時期,維持著攏絡歸順村社、征服不服村社的策略,也定期公開招標來辦理贌社。

清帝國到來後,也延續此制度,1699年爆發的「吞霄社事件」,便肇因於吞霄社人不滿贌社制引發之爭議,殺死通事集團十餘人,清兵則派遣西拉雅四社為先鋒進行遠征,讓原住民彼此廝殺。

征服與出贌,貫串整個17世紀,成為臺灣西南平原地區原住民與外來統治者互動的基本模式。贌社制度帶來的剝削,也橫跨荷鄭清三代,劇烈地改變了平埔原住民族的生態。

即使統治者來去更迭,施行於島上的制度已然紮根綿延,而「國家」的組成概念——島民、島嶼、政府、主權,如是降臨。

外來者與新的商貿模式,繼承並串連起了島嶼既存的交換網絡與可能。後來的島嶼臺灣,被來自歐亞大陸東北部的清帝國納入新進殖民版圖,新的政權來臨,而島民之間多元的競爭與互動關係,正在島嶼展開。